भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुक्तिबोध जब मौत से जूझ रहे थे, तब उस छटपटाहट को देखकर मोहम्मद अली ताज ने कहा था-

उम्र भर जी के भी न जीने का अंदाज़ आया

ज़िंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज़ आया

जो मुक्तिबोध को निकट से देखते रहे हैं, जानते हैं कि दुनियावी अर्थों में उन्हें जीने का अंदाज़ कभी नहीं आया। वरना यहाँ ऐसे उनके समकालीन खड़े हैं, जो प्रगतिवादी आंदोलन के कंधे पर चढ़कर ‘नया पथ’ में फ्रंट पेजित भी होते थे, फिर पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र की कृष्णयान का धूप-दीप के साथ पाठ करके फूलने लगे और अब जनसंघ की राजमाता की जय बोलकर फल रहे हैं। इसे मानना चाहिए कि पुराने प्रगतिवादी आंदोलन ने भी मुक्तिबोध का प्राप्य नहीं दिया। बहुतों को दिया। कारण, जैसी स्थूल रचना की अपेक्षा उस समय की जाती थी, वैसी मुक्तिबोध करते नहीं थे। न उनकी रचना में कहीं सुर्ख़ परचम था, न प्रेमिका को प्रेमी लाल रूमाल देता था, न वे उसे लाल चूनर पहनाते थे। वे गहरे अंतर्द्वंद्व और तीव्र सामाजिक अनुभूति के कवि थे। मज़े की बात है कि जो निराला की सूक्ष्मता को पकड़ लेते थे, वे भी मुक्तिबोध की सूक्ष्मता को नहीं पकड़ते थे।

दूसरी तरफ़ के लोग उनके पीछे विच हण्ट लगाए थे। उनके ऊबड़-खाबड़पन से अभिजात्य को मतली आती थी। वे उनके दूसरे खेमे में होने की बात को इस तरह से कहते थे, जैसे- ए गुड मैन फालन अमांग फैबियंस।

ऐसा भी नहीं है कि मुक्तिबोध को समझने वाले लोग नहीं थे। पर निष्क्रिय ईमानदार और सक्रिय बेईमान मिलकर एक षड्यंत्र-सा बना लेते हैं। मज़े की बात यह है कि प्रगतिवादी सत्ता प्रतिष्ठान के नेता भी, जिन्हें प्रतिक्रियावादी कहते थे, उन्हीं की चिरौरी करके उन्हें अपने बीच सम्मान से बिठाकर रिस्पैक्टेबिलिटी प्राप्त करते थे, मगर जो अपना था उसे अवहेलित करते थे। वह तो अपना है ही, उसकी नियति तय है, वह कम्बख़्त कहाँ जाएगा? पूर्वी यूरोप से साहित्य के आयात-निर्यात की जो फ़र्म है, उसके माल की लिस्ट में भी मुक्तिबोध की एक लाइन नहीं थी। हाँ, उन्हें बराबर भेजा जाता था जिन्हें घर में फ़ासिस्ट कहा जाता रहा है।

मुझे याद है, जब हम उन्हें भोपाल के अस्पताल में ले गए और मुख्यमंत्री की दिलचस्पी के कारण थोड़ा हल्ला हो गया, पत्रकार मित्रों ने प्रचार किया, तब कुछ लोग जो साहित्य की राजधानियों के थे या वहाँ से बढ़कर आए थे, यह कहते थे कि हम प्रांतीयता से ग्रस्त लोग उसे हीरो बना रहे हैं। हम लोग प्राविंशियल संस्कार के लोग कहलाते थे। प्रोफ़ेसरान और ऊँचे लेखक उन्हें देखने शुरू-शुरू में इसलिए नहीं आते थे कि कहीं प्रयाग, दिल्ली और कलकत्ता में बदनामी न फैल जाए कि हम प्राविंशियल में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रयाग और दिल्ली वालों ने जब गेटपास दे दिया और अदीब ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया में अंग्रेज़ी में तारीफ़ कर दी, तब इनका दिलचस्पी लेने का साहस बढ़ा। बाद में तो लेख के शुरू में मुक्तिबोध की पंक्तियाँ मंगलाचरण के रूप में लिखने लगे- वन्दौ वाणी विनायकौ होने लगा। उनकी मृत्यु के बाद फूल बाँटने की झपटा-झपटी में कबीर की चादर की बड़ी फ़ज़ीहत हुई।

यह सब-बाई दी वे। मुझसे तो नामवर जी ने कुछ संस्मरणात्मक लिखने को कहा है। संस्मरणात्मक कुछ भी लिखने में अपने को बीच में डालना पड़ता है। संस्मरणात्मक की यह मजबूरी है। यह सावधानी बरतते हुए कि उनके बहाने अपने को प्रोजेक्ट न कर दूँ, कुछ चीज़ें लिखता हूँ...गो सफल संस्मरण का वही गुण है, जिससे मैं बचना चाहता हूँ।

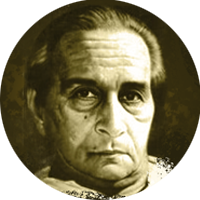

जबलपुर में जिस स्कूल में मुक्तिबोध ने नौकरी की थी, उसी में बाद में मैंने की। अपनी मुदर्रिसी का वह आख़िरी दौर था, उनकी मास्टरी उसी अहाते में ख़त्म हुई थी। पुराने अध्यापक उनकी बात करते थे। साहित्य में बल्कि पत्रकारिता में मेरा प्रवेश तब हो चुका था। सुनता था, यहाँ तारसप्तक वाले मुक्तिबोध रहते थे। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। फिर वे नागपुर प्रकाशन विभाग में चले गए। तब मुक्तिबोध की नई जवानी थी। छरहरे ख़ूबसूरत आदमी थे। तब का उनका एक चित्र है जो राष्ट्रवाणी के मुक्तिबोध अंक में छपा है। बड़ी-बड़ी गहरी भावुक आँखे हैं। नाक बहुत सेन्सुअस है। शरीर सूख जाने पर भी मुक्तिबोध की आँखें धुँधली नहीं हुईं, सूखा चेहरा भी ख़ूबसूरत रहा।

मैं कुछ लिखने लगा था। वे देखते रहते थे। मित्रों ने भी बताया होगा। मैं नागपुर शिक्षक सम्मेलन के सिलसिले में गया था। एक मित्र उनसे मिलाने शुक्रवारा स्थित शायद उनके मकान पर ले गए। सच, कहूँ, मुझे मुक्तिबोध से डर लगता था। मित्रों, प्रशंसकों में वे महागुरु कहलाते थे। एक आतंक मेरे ऊपर था। मैं अपने अज्ञान में सिकुड़ा-सिकुड़ा पहुँचा। वे दरी पर पालथी मारे बैठे थे। पास पानी का लोटा और उस पर प्याला। हम लोग दरी पर बैठ गए। मुझसे बोले, आइए साहब! निहायत औपचारिक दो-चार मामूली बातें हुईं। यह जानकर कि मैं शिक्षकों के श्रम-संगठन के काम से आया हूँ, उन्होंने आँखें फाड़कर ग़ौर से देखा। मुझसे न लिखने की बात की, न कोई तारीफ़। चाय ज़रूर पिलाई। आगंतुक के बहाने ख़ुद चाय पीने का मौक़ा वो चूकते नहीं थे। यह मुलाकात बहुत सुखी रही। मुक्तिबोध मुझे शंका से देख रहे थे। जाँच रहे थे। वे एकदम गले किसी से नहीं मिलते थे। प्रकृति से वे शंकालु थे। किसी को जैसा-तैसा स्वीकार नहीं करते थे। बाद के अनुभव और अकेलेपन ने यह शंका की प्रवृत्ति और बढ़ा दी थी। राजनाँद-गाँव में वे कई लोगों की कल्पना में न जाने कैसी-कैसी तस्वीरें बनकर परेशान हुआ करते थे।

दिल्ली, कलकत्ता, प्रयाग के बहुत-से लोगों की इतनी अतिरंजित तस्वीर वे बनाते थे कि लगता ये सब विकट शैतान हैं, जबकि वे अपने काम में लगे तटस्थ लोग थे। शंका व असुरक्षा की भावना इतनी तीव्र हो उठी थी, बाद में, कि वह भयावह कल्पना करते रहते थे कि अमुक-अमुक लोग मेरे ख़िलाफ़ षड्यंत्र कर रहे हैं- जबकि उन्हें अपना भला करने से ही इतनी फ़ुरसत नहीं मिलती थी कि उनका बुरा करें। उनके मित्रों को यह नहीं मालूम था कि मुक्तिबोध भयंकर शैतान के रूप में उनकी कल्पना कर चुके हैं। सामान्य आदमी का वे एकदम भरोसा करते थे, लेकिन राजनीति और साहित्य के क्षेत्र के आदमी के प्रति शंकालु रहते थे। कोई महज़ ही उनके समीप होना चाहता था या उनकी मदद करना चाहता तो सशंकित हो जाते। कहते- पार्टनर, इसका इरादा क्या है? ज्यों-ज्यों उनकी मुसीबतें बढ़ती गईं, ज़्यादा कड़ुए अनुभव होते गए, उनके कई विश्वसनीयों का चारित्रिक पतन होता गया, उनकी शंका बढ़ती गई। वे अपने को असुरक्षित अनुभव करते गए। अंत के एक-दो साल तो वे अपने चारों तरफ़ डर के काँटे लगाकर जीते थे। उन्हें लगता, कोई भयंकर षड्यंत्र चारों तरफ़ से उन्हें घेर रहा है। यह स्थिति तब बहुत तीव्र हो गई, जब सरकार ने उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया। इस बात को आगे लिखूँगा।

नागपुर में चार-पाँच दिन रहकर भी मैं उनसे दोबारा नहीं मिला। उन्होंने भी ऐसी कोई इच्छा नहीं की। यह सीधा कहलाने वाला आदमी, कुछ मामलों में बड़ा काइयाँ था। वह चुपचाप बैठा जाँच रहा था। आगे साल-भर तक कोई संबंध नहीं रहा। एक दिन ‘नया ख़ून’ का ताज़ा अंक खोला तो तीन कॉलम की एक टिप्पणी का शीर्षक था- थाट और परसाई की स्पिरिट में अंतर है। टिप्पणीकार- गजानन माधव मुक्तिबोध। मेरी एक कहानी का अनुवाद ‘थाट’ ने छापा था। मुक्तिबोध ने थाट की राजनीति बतलाई थी और मेरी कहानी को जैसे मिसफ़िट कहा था। चेतावनी थी कि ये पत्र प्रचार और पैसे का लोभ देकर किसी बनते लेखक को फँसाते हैं। मेरी उस कहानी का अर्थ थाट ने साम्यवादी व्यवस्था में रेजिमेंटेशन के संदर्भ में लगाकर छापा था। यों मेरी एक फ़ैंटेसी को पाँचजन्य ने पौराणिक कथा समझकर धर्मार्थ उद्धृत कर लिया था। अपनी समझ का उपयोग करने का हर एक को हक है।

मैंने उन्हें नहीं लिखा। वे भी चुप रहे। सालेक बाद जब वसुधा निकालने की योजना बनी, तो मैंने उन्हें पत्र लिखा। वे भरे बैठे थे। बड़ा लंबा पत्र आया। लिखा था कि नया ख़ून की उस टिप्पणी के बाद यहाँ लोगों ने मुझसे बार-बार कहा कि आपको बहुत बुरा लगा है। मैं दूर हूँ। लोगों से संपर्क होता नहीं है। सुनता रहता हूँ। सोचा, सीधे आपसे बात कर लूँ। मैं साफ़ बात करना पसंद करता हूँ। आप मुझे साफ़ बताइए कि क्या उस टिप्पणी से आपको बुरा लगा?

मैं समझ गया कि मेरी-उनकी निकटता को घटित न होने देने में किन्हीं लोगों ने अपना फ़ायदा देखा होगा। अपना फ़ायदा देखने का भी हर एक को हक है। बाद में पता चला कि इन लोगों ने अपने समकालीनों के लिए ख़ुफ़िया विभाग भी खोल रखा था और जगह-जगह एलची नियुक्त कर रखे थे। हमारे मित्र, प्रमोद वर्मा जब तबादले पर जबलपुर आए, तब उन्हें हेड ऑफ़िस से चिट्ठी मिली थी कि यहाँ किससे संबंध रखना और किससे नहीं, इस बारे में अमुक से हिदायत ले लो। प्रमोद ने लिख दिया था कि शत्रु और मित्र मैं ख़ुद बनाता हूँ। उस चिट्ठी को मुक्तिबोध के सामने हम लोगों ने पढ़ा और ख़ूब हँसते रहे। ख़ैर, ये स्थानीय मधुर पॉलिटिक्स की बातें हैं। मगर परिवेश से कटकर आदमी रह नहीं सकता। मुक्तिबोध-जैसे पारदर्शी सच्चाई के सरल आदमी को अपने आसपास की यह अविश्वसनीयता और अकेलापन दे देती थी।

‘कामायनी : एक पुनर्विचार’ को छापने के लिए एक पुस्तक विक्रेता मित्र शेषनारायण राय राजी हो गए थे। वे पेशे से प्रकाशक नहीं हैं। पैसा लगा देने को तैयार थे। मुक्तिबोध जी पर उनकी श्रद्धा थी। तब मुक्तिबोध को कोई प्रकाशक नहीं मिलता था। पुस्तक की कम्पोज़िंग चल रही थी, तब वे जबलपुर आए। तीन दिन हो गए, पर उन्होंने न किताब की बात की, न राय से मिलने की इच्छा। पहले तो रात-दिन पुस्तक छापने की लौ लगी रहती थी और अब यह विराग। मैंने कहा- आप प्रकाशक से तो मिल लीजिए। वे यहीं पास में रहते हैं। मुक्तिबोध खिन्न भाव से बोले- मिल लेंगे, पार्टनर। कोई उससे मिलने थोड़े ही आए हैं। मैंने कहा- सच बताइए मामला क्या है? वे बोले- अब तो पांडुलिपि तो दे ही चुके हैं। अमुक साहब कह रहे थे कि आप बुरे फँसे गए। वह राय तो बहुत ख़राब आदमी है। ख़ैर! मैंने राय से कहा, राय हँसा। कहने लगा- वही साहब मुझसे कह गए थे कि तुम पैसा पानी में डाल रहे हो। उस किताब को कौन ख़रीदेगा। मुक्तिबोध उनका विश्वास करते थे। वे बड़े हैरान हुए। कहने लगे- आख़िर उसने ऐसा किया क्यों? बाद में राय ने उन्हें रुपए पेशगी दिए। दुकान से वो कुछ किताबें भी ले गए। बहु गदगद थे। ऐसे मौक़ों पर वे बच्चे की तरह हो जाते थे- वाह पार्टनर, आपका यह राय भी मज़े का आदमी है। उसने इतने रुपए दे दिए। अगर उन्हें किसी से मुश्किल से सौ रुपए मिलने की उम्मीद है और वह दो सौ रुपए दे दे तो वह चकित हो जाते। कहते- पार्टनर, यह भी बड़ी मज़े की बात है। उसने तो दो सौ रुपए दे दिए। इतने रुपए कोई कैसे दे देता है। इस पुस्तक का प्रकाशन वो अपने ऊपर अहसान मानते थे। राजनाँद-गाँव से उन्होंने राय को अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी जो कोई लेखक प्रकाशक को नहीं लिखेगा। लिखा था- पुस्तक अच्छी छपनी चाहिए। मैं आपको लिखकर देता हूँ कि मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपका कुछ ज़्यादा ख़र्च हो जाए तो मैं हरजाना देने को तैयार हूँ।

राजनाँद-गाँव में वे अपेक्षाकृत आराम से रहे। शरद कोठारी तथा अन्य मित्रों ने उनके लिए सब कुछ किया। पर वे बाहर निकलने को छटपटाते थे। वे साल में एक-दो बार किसी सिलसिले में जबलपुर आते और ख़ूब ख़ुश रहते, रंगीन सपने में डूबते हुए कहते- पार्टनर, ऐसा हो कि एक बड़ा-सा मकान हो। सब सुभीते हों। कोई चिंता न हो। वहाँ हम कुछ मित्र रहें। ख़ूब बातें करें, ख़ूब लिखे-पढ़ें और जंगल में घूमें। फिर कहते- आप राजनाँद-गाँव आइए। वहीं कुछ दिन रहिए। बहुत बड़ा मकान है। कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नो, नो, आई इनवाइट यू।

मुक्तिबोध की आर्थिक दुर्दशा किसी से छिपी नहीं थी। उन्हें और तरह के क्लेश भी थे। भयंकर तनाव में वे जीते थे। पर फिर भी बेहद उदार, बेहद भावुक आदमी थे। उनके स्वभाव के कुछ विचित्र विरोधाभास थे। पैसे-पैसे की तंगी में जीने वाला यह आदमी पैसे को लात भी मारता था। वे पैसा देने वाली पत्रिकाओं में लिखकर आमदनी बढ़ा सकते थे, पर लिखते नहीं थे। कहते- अपनी पत्रिका में लिखेंगे। बस मुझे काग़ज़ आप दे दीजिए। यों वे बहुत मधुर स्वभाव के थे। ख़ूब मज़े में आत्मीयता से बतियाते थे। मगर कोई वैचारिक चालबाज़ी करे या ढोंग करे, तो मुक्तिबोध चुप बैठे तेज़ नज़र से उसे चीरते रहते। उस वक़्त उनके ओठ किसी बदमाश स्कूली लड़के की तरह मुड़ जाते। आपस में मित्रों से एकरस हो जाते, मगर तभी वर्ग-चेतना जाग उठती, तो अजनबी होने लगते। जबलपुर आए तो मेरे घर पर एक मित्र हनुमान वर्मा से मुलाकात हुई। हनुमान कॉलेज में पढ़ाते हैं। ख़ूब यारबाश आदमी हैं। दो-तीन दिन ख़ूब मज़े में उनसे मुक्तिबोध की जमती रही। फिर हनुमान अपने घर ले गया। वहाँ अच्छा-सा सोफ़ा था। डाइनिंग टेबल भी थी। मुक्तिबोध को खटका लग गया। वे शिष्ट व्यवहार करने लगे। लौटते वक़्त रास्ते में मुझसे बोले- पार्टनर, इस आदमी से अपनी कैसे पट सकती है! उसका सोफ़ा देखो, डाइनिंग टेबल देखो। यह अपनी दुनिया का आदमी नहीं है। ही बिलांग्ज़ टू ए डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा- छह-सात सौ ही पाता है वह। अपनी ही दुनिया का आदमी है। पर यह बात गले उतरने में देर लगी।

वर्ग-चेतना के तीव्र बोध की एक-दो घटनाएँ दिलचस्प हैं। मुझ पर एक प्रकाशक ने कॉपीराइट का मुक़दमा चला दिया था। मुक्तिबोध आए हुए थे। दिसंबर का महीना था। भोजन करके वे सामने के मैदान में बैठे थे। मैं कचहरी जाने लगा, तो पूछा, पार्टनर, मजिस्ट्रेट कौन है? मैंने नाम बताया। वे बोले- नाम से मालूम होता है कि वह नीची जाति का है। विदर्भ में होते हैं ये लोग। आप छूट जाएँगे। मैंने यह पूछा- यह अंदाज़ आपको कैसे लगा? उन्होंने कहा- वह नीची जाति का है न! उसकी वर्ग-सहानुभूति लेखक के प्रति होगी, प्रकाशक के साथ नहीं। संयोग से मुक़दमा ख़ारिज भी हो गया।

एक साहित्य-समारोह में एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आचार्य थे। विवाद की स्थिति थी ही। आचार्य के मातहत एक अध्यापक ने भी भाषण में आचार्य जी का समर्थन किया। बाद में मुक्तिबोध अकेले में हम लोगों से बड़ी गंभीरता से बोले- वह जो अध्यापक है, उसकी सहानुभूति हमारी तरफ़ है। नौकरी के लिए आचार्य की बात बोल रहा था। वह जाति का अहीर है न ! वह हमारा साथ देगा, ब्राह्मण आचार्य का नहीं।

पर एक दूसरे मौक़े पर दूसरी ही तरह की बात कहकर उन्होंने हमें चौंकाया। एक आदमी बड़ा ओछा व्यवहार कर रहा था। हम सब लोगों की पीठ पीछे निंदा करता था। मुक्तिबोध सुनते-सुनते बोले- पार्टनर, वह जात का लोधी है न! इसलिए।

मुक्तिबोध विचारों से आधुनिक लेकिन इसके साथ ही व्यवहार में कई बातों में बिल्कुल सामन्ती। किसी को अपने घर में साग्रह खाना खिलाना, अपनी हैसियत से बाहर ख़ातिर करना उनकी खास प्रकृति थी। लगता था, कोई पुराने ठाकुर साहब हैं, जिन्हें मूँछें मुड़ाना पड़ेगा, अगर मेहमान-नवाज़ी में कमी आई। एक बार नागपुर में जब वे तीव्र ज्वर में नया ख़ून के टीन के नीचे काम कर रहे थे, मैं पहुँच गया। भर-दोपहर में पास की दुकान पर मुझे मिठाई खिला लाए, तब चैन पड़ा। मैंने बहुत मना किया, पर वे कहते- नहीं साहब, आप आए हैं, तो कुछ खाना तो पड़ेगा। पक्षाघात से पीड़ित थे, तब हम उन्हें भोपाल के लिए लेने पहुँचे। उस हालत में भी वो हड़बड़ा रहे थे कि इनके लिए क्या कर दिया जाए। कहने लगे- आप मेरे मेहमान हैं। आप मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरेंगे, कोठारी के यहाँ क्यों? कोठारी से भी शिकायत की- क्यों साहब, यह क्या हरकत है? इन्हें आपने रास्ते में क्यों रोक लिया? इसमें बनावट नहीं थी। उनकी सच्ची ममता थी, उनके आंतरिक संस्कार थे। वे नई से नई वैज्ञानिक उपलब्धि से मुग्ध होते थे, पर परिवार-नियोजन के ख़िलाफ़ थे। परिवार-नियोजन को पूँजीवादी सभ्यता की प्रवृत्ति मानते थे। विचारों के मामले में जितने सधे हुए, ज़िंदगी की व्यवस्था में उतने ही लापरवाह। स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत असावधान थे। संबंधों में लचीले, मगर विचारों में इस्पात की तरह। कहीं कोई समझौता नहीं। पैसे-पैसे के लिए तंग रहते थे, पर पैसे को लात भी मारते थे। कभी बिल्कुल निस्संग हो जाते, कभी मोहग्रस्त।

मुक्तिबोध विद्रोही थे। किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करते थे। स्वास्थ्य के नियमों और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से भी नहीं। उनकी राजनीति है, यह बात सर्वविदित थी। नागपुर में सरकारी नौकरियों में थे, तब उनके पीछे साम्यवाद-विरोधी भूत लगे रहते थे। उनके विचारों ने कभी उन्हें नौकरी में ऊपर नहीं उठने दिया। राजनाँद-गाँव के प्राइवेट कॉलेज की नौकरी उन्हें अनुकूल पड़ी। वहाँ उन्हें लोगों ने बड़े श्रद्धा-प्रेम से रखा।

मुक्तिबोध भयंकर तनाव में जीते थे। आर्थिक कष्ट उन्हें असीम थे। उन जैसे रचनाकार का तनाव साधारण से बहुत अधिक होगा भी। वे संत्रास में जीते थे। आजकल संत्रास का दावा बहुत किया जा रहा है। मगर मुक्तिबोध का एक-चैथाई तनाव भी कोई झेलता तो उनसे आधी उम्र में मर जाता। मृत्यु से दो साल पहले वे जबलपुर आए थे। रात-भर वे बड़बड़ाते थे। एक रात चीखकर खाट से फ़र्श पर गिर पड़े। सँभले, तब बताया कि एक बहुत बड़ी छिपकली सपने में सिर पर गिर रही थी।

उन दिनों उनकी पुस्तक ‘भारत : इतिहास और संस्कृति’ पर प्रतिबंध लग चुका था। वह पुस्तक कोर्स में लग चुकी थी। उसके ख़िलाफ़ आंदोलन कराने वाले मुख्यतः दूसरे प्रकाशक थे। आंदोलन में जनसंघ प्रमुख था। इसके साथ ही गैर-सांप्रदायिक पत्रों के भी बिके हुए संपादक थे। जनसंघ उनके पीछे पड़ गया था। राजनाँद-गाँव में उसके स्वयंसेवक उन्हें परेशान करते थे। उस वक्त विद्वान लेकिन अधिकारहीन राज्यपाल था और भ्रष्ट तथा मूर्ख मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने डेढ़ घंटे बात की, बात मानी भी, पर कहा- मैं क्या कर सकता हूँ! मुख्यमंत्री के पोर्टिको के पास मुक्तिबोध घंटे-भर खड़े रहे। वह बँगले से निकला तो ये बात करने बढ़े। बात शुरू ही की थी कि बोला- उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा- पर आप मेरी बात को सुन लीजिए। वह बोला- मेरे पास इतना वक़्त नहीं है। मुझे ज़रूरी काम है।

जबलपुर लौटे तो बहुत टूटे हुए और बहुत क्रोधित। वह आदमी चट्टान जैसा था। लेकिन इस घटना ने उनके भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। वे बेहद उत्तेजित थे। इस प्रतिबंध से उनकी अपार क्षति हुई। यदि पुस्तक चलती, तो उन्हें इतनी रॉयल्टी मिलती कि सारा संकट ख़त्म हो जाता। व्यक्तिगत क्षति का आघात तो था ही। पर इस पूरे कांड को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखकर वे बहुत त्रस्त थे। कहते थे- यह नंगा फ़ासिज़्म है। लेखक को लोग घेरें, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है। गला दबाकर आवाज़ घोंटी जा रही है।

‘अँधेरे में’ कविता का यही रचनाकाल है। उन दिनों मुक्तिबोध बहुत आशंकाग्रस्त थे। छोटी-से-छोटी बात उन्हें विचलित कर देती थी। चाबी जिस जेब में रखी होने की उन्हें याद थी, अगर उस जेब में नहीं है तो वे ऐसे सशंकित हो उठते थे, जैसे कोई बड़ा षड्यंत्र उन्हें घेर रहा है। उन दिनों वे बहुत उत्तेजित होकर घंटो बहुत ज़ोर से बोलते रहते थे। गले की नसें तनी हुई साफ़ दिखती थीं। कनपटी लौकती थी, दम भर आता था और वे डबल स्ट्राँग चाय की माँग करते थे।

अंतिम बीमारी के महीने-भर पहले वे जबलपुर आए थे। हाथ और पाँव में एक्ज़िमा था। पाँवों को धोकर नीम की पट्टी करते। बहुत दुर्बल हो गए थे। बहुत परेशान थे। पर शारीरिक और आर्थिक कष्ट की बात लगभग नहीं करते थे। रात को उन्होंने हम लोगों को ‘अँधेरे में’ कविता सुनाई थी। डेढ़ घंटे के पाठ के बाद वे शिथिल होकर बिस्तर पर लुढ़क गए थे। हम लोगों ने उन्हें थोड़ी ब्रांडी देकर सुला दिया था। सुबह बोले- पार्टनर, दवा बहुत अच्छी थी।

महीने-भर बाद ही उन्हें पक्षाघात हो गया। आदमी यह सोचने को मजबूर है कि अगर ऐसा हो गया होता, तो वैसा नहीं होता। बहुत-से मित्र यहाँ सोचते हैं, अगर वे तभी जबलपुर रुक गए होते तो बीमारी न बढ़ती। यहाँ मेडिकल कॉलेज में उन्हें कुछ दिनों के लिए भरती करा देने का हम लोगों ने तय किया था। पर उन्हें बीमार पिताजी से मिलने नागपुर जाना था। वे कह गए थे कि महीने-भर में मैं लौटकर आता हूँ और कुछ दिन रहकर यहीं आराम करूँगा और इलाज करूँगा। पर महीने-बाद उन्हें पक्षाघात हो गया। दिल्ली से जब मैं चल ही रहा था कि श्रीकांत के नाम उनके पत्र से यह ख़बर मिली।

मुक्तिबोध अपनी बीमारी की भयंकरता जानते थे। वे जानते थे कि यह बीमारी प्राणांत भी कर सकती है। शारीरिक कष्ट उन्हें बहुत था। छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य की चिंता भी थी। रात कराहते बीतती थी। भोपाल के मित्र रात-भर कमरे के बाहर बरामदे में बैठे आई ग (ओ माँ) और अग (पत्नी को बुलाने के लिए) सुना करते थे। पर मुक्तिबोध का उत्साह कम नहीं हुआ था। वे टूटे नहीं थे। संज्ञाहीन होने के पहले तक वे बीमारी की शिकायत लगभग नहीं करते थे। वे साहित्य और राजनीति की बातें करते थे। ख़ूब उत्साह से बोलते थे। कभी हम उन्हें स्वास्थ्य के बारे में झूठा भरोसा दिला तो वे पलकें नीची करके कहते- हाँ, पार्टनर, ठीक तो हो ही जाएँगे। उनके भाव से हम समझने लगे थे कि यह आदमी जानता है कि ये लोग मुझे दिलासा दे रहे हैं। वे संकेत से बता देते थे कि मैं सब जानता हूँ। मुझे क्यों बहलाते हो!

अपनी तरफ़ बढ़ती हुई मृत्यु को जो साफ़ देख रहा था, उसकी ज़िंदगी की जकड़ कम नहीं हुई थी। यह किसी भी तरह जीवन से अटके रहने का घटिया मोह नहीं था। (एक वाक्य अपाठ्य) सिगरेट और चाय के लिए अलबत्ता वे बाल-हठ जैसा करते थे। बाक़ी अपने बारे में कुछ नहीं। नेहरू जी की तबीयत कैसी है? देश की राजनीति किस ओर से गुज़र रही है? साहित्य में इन दिनों क्या चला हुआ है? यही सब बातें वे करते थे। पीड़ा होती तो कराह देकर वे फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाते थे।

बीमारी से लड़कर मुक्तिबोध निश्चित जीत गए थे। बीमारी ने उन्हें मार दिया, पर तोड़ नहीं सकी। मुक्तिबोध का फ़ौलादी व्यक्तित्व अंत तक वैसा ही रहा। जैसे ज़िंदगी में किसी से लाभ के लिए समझौता नहीं किया, वैसे मृत्यु से भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे।

वे मरे। हारे नहीं। मरना कोई हार नहीं होती।

- पुस्तक : प्रेमचंद के फटे जूते (पृष्ठ 309)

- रचनाकार : हरिशंकर परसाई

- प्रकाशन : भारतीय ज्ञानपीठ

- संस्करण : 2009

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.