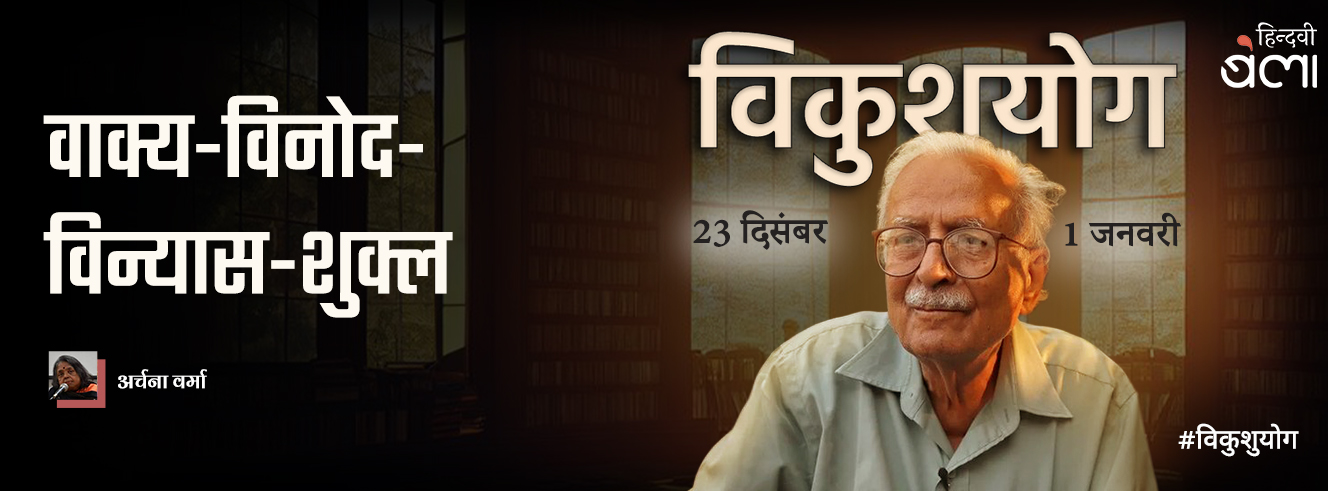

वाक्य-विनोद-विन्यास-शुक्ल

अर्चना वर्मा

31 दिसम्बर 2025

अर्चना वर्मा

31 दिसम्बर 2025

वाक्य-विनोद-विन्यास-शुक्ल—मतलब विनोद कुमार शुक्ल का वाक्य-विन्यास। हालाँकि विनोद कुमार शुक्ल ख़ुद शायद ही कभी इस तरह की तोड़-मरोड़ अपने वाक्य के साथ करते हों। वाक्य मतलब वह वाक्य नहीं जिसे व्याकरण की शुरुआती कक्षाओं में परिभाषा की तरह पढ़ा था। विनोद कुमार शुक्ल के वाक्य का मतलब वह हो भी नहीं सकता। यानी वह पद-विन्यास चाहे वह एक वर्ण हो, या एक शब्द या फिर शब्द समूह, जो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होता है और जिसमें कोई अभिप्राय संपूर्ण हो जाता है। हिंदी में वाक्य की संरचना का न्यूनतम चौखटा कर्ता और क्रिया से बनता है, क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता कर्म और क्रिया। वाक्य को ‘सेंटेंस’ के अनुवाद की तरह पढ़ने की वजह से भूल जाया गया है कि वच् धातु में ण्यत प्रत्यय के योग तथा च’ के क में बदल जाने से (वच्:व्यत् चस्य कः) बना हुआ वाक्य ‘जो कहा जाना है’ का बोधक है। भारतीय व्याकरण की वाक्य की अवधारणा अभिप्राय के पूरा होने तक, वस्तुतः कृति के ‘समस्त’ तक जाती है। भाषिकी (Linguistics) में इसी अभिप्राय की इसी संपूर्णता के विचार को ‘डिस्कोर्स’ की अवधारणा से व्यक्त किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद ‘प्रोक्ति’ किया गया है। प्रोक्ति सार्थक भाषा की वाक्य से अधिक लंबी किसी भी इकाई का नाम है।

प्रिय पाठक, ऐन शुरू में ही आपका धैर्य जवाब दे गया होगा। साहित्य के बारे में आम तौर से और विनोद कुमार शुक्ल के बारे में ख़ास तौर से वाक्य-विन्यास और वह भी व्याकरण की इन अत्यंत आरंभिक और प्राथमिक अवधारणाओं को दोहराना अप्रासंगिक से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लग रहा होगा। इन्हें आलेख की आरंभिक पंक्तियाँ बनाना तो और भी अधिक। विनोद कुमार शुक्ल मेरे अध्यापन-काल में कभी विधिवत् किसी पाठ्यक्रम का अंग तो नहीं रहे, लेकिन उनकी लिखंत का इस्तेमाल मैंने अपनी कक्षाओं में छात्राओं को रचनात्मक भाषा की प्रकृति के प्रति सजग बनाने के लिए अक्सर किया है। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि वाक्य के साथ जो पूरा होता है, वह अभिप्राय अगर रचनात्मक हो तो? वह वाक्य की प्रकृति को क्या करता है?

विनोद कुमार शुक्ल के वाक्य अपनी संरचना में पूरे हो जाने के बाद भी अपने अभिप्राय की संरचना में पूरे नहीं होते। हमारी पकड़ में आने से कुछ न कुछ बाक़ी रह जाता-सा लगता है। कभी अंतिम रूप से कहा नहीं जा सकता कि यही और इतना ही है। और अपनी इसी ताक़त से हमारे ऊपर उसकी पकड़ बनती है। कभी कभी यह पकड़ वाक्य की संरचना में संक्रमित की गई होती है, उसकी बल खाई बुनावट में जिसे खोलकर सुलझा लेना एक हद तक संभव होता सा लगता है। उदाहरण के लिए उनका यह प्रसिद्ध शीर्षक, ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’ वाक्य को उसकी न्यूनतम संरचना तक छीलकर, परत-दर-परत वापस जमाते हुए पुनः उपलब्ध किया जाए तो ख़ाका कुछ यूँ बनेगा—

वह चला गया।

वह आदमी चला गया।

वह आदमी गरम कोट पहिनकर चला गया।

यहाँ तक की यात्रा सरल है, लेकिन एक परत अभी बाक़ी है—विचार की तरह। उसकी जगह कहाँ है? वह आदमी विचार की तरह चला गया? विचार की तरह वह आदमी चला गया? विचार की तरह गरम कोट पहिनकर वह आदमी? गरम कोट की तरह विचार पहिनकर वह आदमी? वाक्य में अपनी जगह खोजते इस वाक्यांश से अब तक की जमाई हुई सारी परतें तितर-बितर कहानी हो जाती हैं। आदमी विचार की तरह है या चला जाना विचार की तरह है? गरम कोट विचार की तरह है या विचार को पहनना गरम कोट की तरह? सृंजय की मशहूर ‘कॉमरेड का कोट’ तक क्या यही कोट विचार बनकर यात्रा कर गया है? यह यात्रा क्या विचार को यथार्थ के मुक़ाबले में एक कवच की तरह पहन लेने पर महीन-सी चोट की दिशा में भी प्रस्थान करती है? ‘आदमी’, ‘विचार’, ‘गरम कोट’, ‘चले जाने’ और ‘पहनकर’ के अनेक वैकल्पिक रिश्ते बुनी हुई रस्सी के अलबेट खाए रेशों की तरह कभी पूरी तरह खोले या सुलझाए नहीं जा सकते, किसी रेशे के साथ किसी भी रेशे के उलझाव को पूरी तरह अपवारित नहीं किया जा सकता। और खुलते ही रस्सी भी रस्सी नहीं रहती, रेशों का ढेर रह जाती है। लेकिन पाठक की रचना-प्रक्रिया इसके अलावा और कुछ नहीं कि उन रेशों के ढेर को बटकर दोबारा कविता बुने। जो दोबारा बुना गया वह चाहें कवि और उसके अभिप्राय का पुनर्लाभ हो या न हो, बुना तो अनिवार्यतः जाना ही है। एक-एक वाक्य और वाक्यांश अभिप्राय की संरचना में एक-एक ईंट की तरह अपनी जगह खोजकर जड़ित होता है। सामान्यतः कविता के बारे में और विशेषतः विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं के बारे में सच ही कहा जाता रहा है कि समझने की कोशिश में वे बिखर जाती हैं। उनको समझने, विश्लेषित करने की कोशिश के बिना पढ़ना चाहिए।

मुझे लगता है कि यह बात उनके गद्य के बारे में और भी ज़्यादा सच है। छोटे-छोटे पूरे प्रवाहमय वाक्य, व्याकरणिक संरचना में सही, एक से दूसरे में जुड़ते-बढ़ते अभिप्राय में भी प्रवाह का संतरण करते चले जाते हैं। कविता में फिर भी वे कई बार वाक्य की संरचना के, इसलिए अभिप्राय की संरचना के भी, चौखटे को तोड़ते नज़र आते हैं जैसा कि ऊपर उद्धृत वाक्य में दिखाई देता है। इसलिए कविता में शब्दों के अन्वय से, ख़ाली जगह को भरने से, पदों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने से अपने लिए यह भ्रम पैदा किया जा सकता है कि कुछ तो है जो समझ में आया। समझना ज़रूरी है क्योंकि ‘जो सुनि परै सो सबद है, समुझि परै सो अर्थ’ के हिसाब से समझ में आए बिना भाषा सार्थक नहीं होती। बिना कोशिश के भी समझना होता है, लेकिन अगर यथार्थ के वादी आग्रह से समझने के तरीक़े और रास्ते परिभाषित और प्रतिबंधित हो चुके हों तो कोशिश ज़रूरी होती है या फिर कोशिश के तरद्दुद से बचते हुए रचना को ख़ारिज भी किया जा सकता है, उनके गद्य के ऊबाऊ होने की शिकायत करते लोग अक्सर पाए भी गए हैं। लेकिन मैं यह कोशिश करती हूँ और करते रहना चाहती हूँ क्योंकि उनकी कविता की तरह उनका गद्य भी पता नहीं कब वाक्य-विन्यास के रचनात्मक दावे-दिखावे से निकलकर जीवन की रचना में उतर जाता है और हमारे अपने आस-पास और दूर-दराज़ को अब तक की अपरिचित शक्ल में भी बिल्कुल सहज परिचित और आत्मीय बनाकर पेश कर देता है। दूसरे किसी की भी रचना मेरे लिए ऐसा नहीं करती।

इस कोशिश का आधार यहाँ उनके छोटे से उपन्यास, ‘हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़’ को बनाया जा रहा है। उपन्यास के विवरण में कहा गया है, ‘किशोर बड़ों और बच्चों का एक उपन्यास।’ यानी बच्चे और थोड़ा-सा बड़े बच्चे। शायद इस प्रत्याशा में कि उनके लिए समझ और विश्लेषण पर्याय नहीं हैं और समझने की कोशिश में समूचे की चिर्रा-बत्ती नहीं की जाएगी। इस आयु वर्ग के लिए बेहद विरल साहित्य की कोटि में यह बेहद मूल्यवान इज़ाफ़ा है। तर्क और विश्लेषण से परे अनुभव के संसार की बिल्कुल निचली तहों में तर्क और विश्लेषण के विलोपन (विनष्ट नहीं, विलुप्त) से कहानी स्वयं को उद्घाटित करती है। किशोर बड़ों (‘यंग एडल्ट्स’) और बच्चों की जगह पर किशोरों, बड़ों और बच्चों भी लिखा जा सकता था, क्योंकि बड़ों के लिए भी यहाँ ख़ुद को खोने और खोजने के लिए कुछ कम नहीं।

तक़रीबन अस्सी पृष्ठों के इस उपन्यास के सारे प्रमुख पात्र बच्चे और किशोर ही हैं। एक बोलू है जो बोलते ही चल पड़ता है और चलते हुए ही बोलता है। रुकते ही उसकी आवाज़ गुम हो जाती है। एक भैरा है जो बहरा के बदले हुए उच्चारण में भैरा बन गया है और इसलिए भैरा कहलाता है कि उसे हर बात को अनसुना करने की आदत है, इसलिए लोग उससे इशारों में बात करने लगे हैं और उसे इशारों में बात करने में मज़ा आता है, इसलिए उसे गूँगा भी मान लिया जाता है। एक छोटू है जो सबसे दूसरों की आवाज़ में बात करता है। उसकी अपनी आवाज़ कैसी है, इसे कोई पहचानता ही नहीं। एक कूना है जो पात्रों में फ़ोकस में लाई जाने वाली अकेली लड़की है। और अन्य ‘अनेक’ पात्र जो समूह की रचना करते हैं। दृश्यबंध में एक खड़ी पाई और शून्य के आकारों वाली दो इमारतों का स्कूल है जहाँ ये सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और छुट्टी मनाने भी क्योंकि छुट्टी भी पाठ्यक्रम का अंग है।

एक हरी छप्पर वाली झोपड़ी है जिसके बारे में बताया गया है कि अँधेरा होते ही चंद्रमा झोपड़ी की हरी घास के छप्पर से दुबका हुआ मिलता है। कोई पूछे कि चंद्रमा कहाँ रहता है तो उसका पता हरी घास का छप्पर होता। यह पता सभी बच्चों को मालूम था। घास के परदे की आड़ में चंद्रमा छुपा हुआ दिखता था। वह शीतल फुरफुरी का दृश्य होता। देखने से लगता कि हवा में कँपकँपी है। घास भी काँपती। जिस तरह काँपती देखने वाले उसी तरह सिहरते। रात में भी घास चंद्रमा के उजाले में हरी दिखती। सुबह घास की नोकों पर ओस की बूँदें रंगीन चमकतीं। प्रायः बच्चों के मन में आता कि छप्पर से चंद्रमा को छुआ जा सकता है और वहाँ से इंद्रधनुष को लाया जा सकता है। सुबह सूर्य का प्रकाश घास के हरे में भिदा हुआ दिखाई देता। लगता कि झोपड़ी में बूढ़े और बूढ़ी युगों से दिन-रात रह रहे हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त का उत्सव उन्हीं की झोपड़ी में होता होगा जो कई सुबहों और साँझों को अच्छे से जी चुके होते हैं।

और एक बजरंग होटल है जिसका विवरण यह है कि वह बस्ती के बसने के पहले से ही मौजूद था, उसके मालिक बजरंग महाराज भैरा के पिता हैं और सबको मालूम है कि एक दिन भैरा उनकी गद्दी पर होगा और उसका नाम बजरंग महाराज होगा। होटल के पीछे एक बौना पहाड़ है जिसके भीतर एक गहरा कुआँ/गड्ढा है और एक छोटा-सा मुँह है जो एक आदमी के कूदने भर की जगह के बराबर है, उसमें पत्थर डालो तो कम से कम सात दिन बाद खन्न की आवाज़ आती है और अधिक से अधिक जब भी पत्थर डालने वाला लौटकर अपने डाले हुए पत्थर का हश्र सुनने जाए, चाहे बरसों बाद, तो उसे अपने पत्थर की खन्न की आवाज़ सुनने को मिलेगी। बजरंग महाराज जितनी बार अपने गल्ले में सिक्का डालते हैं, उतनी बार बौने पहाड़ के कुएँ में से भी खन्न की आवाज़ आती है और किसी रहस्यमय प्रक्रिया से सारे सिक्के बजरंग महाराज के हाथ से होते हुए कुएँ में जाकर खन्न से गिरते हैं।

कहानी में दाख़िल होते ही हम एक स्वायत्त स्वतःपूर्ण संसार में दाख़िल होते हैं। इसे स्वप्न-संसार भी कहा जा सकता है, जिस अर्थ में शंकराचार्य ने स्वप्न को सुषुप्ति का यथार्थ कहा है। विनोद कुमार शुक्ल ने ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में भी वह संसार रचा है, जहाँ स्वप्न ही यथार्थ है, लेकिन उसकी टक्कर में दैनंदिन यथार्थ भी इशारों में खड़ा किया है, इसलिए स्वप्न को नष्ट किए बिना भी यथार्थवादी व्याख्याएँ वहाँ संभव बनाई जा सकी हैं। ‘हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़’ में भी वे इशारे खोजे जा सकते हैं, लेकिन रचना में घाव किए बिना नहीं। कहानी अपने मुखर संकेतों से ही स्वयं को निर्दिष्ट कर देती है, उसके रचनात्मक अभिप्राय की तलाश के लिए विलोम यथार्थ के इशारे पकड़कर उसे नष्ट करने की ज़रूरत नहीं।

रचनात्मक अभिप्राय का वाक्य में परिणत होना आज भी, इस रहस्यविरोधी समय में भी एक रहस्य के आलोक से मंडित प्रक्रिया है। उनके बिंब बिलकुल ठोस और साकार हैं और उनका केंद्रीय-संयोजन यथार्थ की जकड़ से मुक्त। एक स्तर पर वे काल में तो गतिमान हैं, लेकिन इतिहास की स्थूलता से मुक्त। उनके लिए चीज़ें अब भी मानो वाक् से पहले के अस्तित्व में से उठकर अपने लिए नाम खोजती हुई आती हैं। अब भी उनके लिए वाक् के उपरांत अस्तित्व में शब्द चीज़ों का स्थानापन्न नहीं हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो विनोद कुमार शुक्ल भाषा का यह जादू रचने में मानव-मस्तिष्क की बोध-क्षमता की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करते हैं। मस्तिष्क की इस बोध-प्रक्रिया के विषय में नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राप्त जानकारी को पवन माथुर ने यूँ समझाया है, “दृश्य जगत हमारे मस्तिष्क की दराज़ों में रखे तस्वीरों के एलबम जैसा नहीं मिलता बल्कि दर्ज़नों प्रकार के अलग-अलग नक़्शों में बदल जाता है, रंग का नक़्शा, गंध का नक़्शा, दीप्ति का, गति का आदि-आदि। इसीलिए मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में चोट लगने से बोध का बहुत कुछ खो सकता है, रंग और गंध से लेकर देश-काल के प्रत्यय तक। यानी ऐंद्रिय जगत बेहद जटिल रूपों में हमारे मस्तिष्क में रहता और कोई भी एक जटिल रूप दृश्य जगत का जस का तस अनुरूप नहीं होता। मस्तिष्क किन्हीं जैविक प्रणालियों के ज़रिए ऐंद्रिय नक़्शों के द्वारा यथार्थ का पुनः सृजन करता है।

इस पुनः सृजन की सीमाओं के बारे में वैज्ञानिकों को अभी ठीक-ठीक मालूम नहीं, लेकिन यह नतीजा सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि भाषा का हमारा प्रयोग यथार्थ के इस पुनः सृजन पर आधरित है।” इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे विनोद कुमार शुक्ल की भाषा के अनेक प्रयोग याद आते रहे, ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ और ‘हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़’ के ख़ासतौर से। वहाँ ऐन हमारी आँखों के आगे ये अलग-अलग नक़्शे संयोजित होकर अपना कायाकल्प करते और ऐंद्रिय जगत में संघटित-विघटित और पुनः अगले संयोजन में संघटित होते चलते हैं। शायद इसी वजह से विनोद कुमार शुक्ल के पाठ की पहली ज़रूरत प्रूफ़रीडिंग की तटस्थता के बिना, लेकिन प्रूफ़रीडिंग के मनोयोग से प्रत्येक पंक्ति के नीचे फुट्टा रखकर उसे पंक्ति दर पंक्ति खिसकाते हुए पढ़ना है। निगाह को क्षण भर के लिए भी सरसरी होने की छूट नहीं दी जा सकती। कहानी की शुरुआत ही जिस कविता से की गई है, वह भी कहानी के बारे में एक रचनात्मक निर्देश है—

अपने सबके अंदर

चाहे कोई कितना भी छोटा हो

पर सबकी गहराई अंदर की

गहरी है—

गिरते पड़ते रहते हैं एक और संसार

अपनी गहराई में

चाहे उल्टा बसा हो बाहर के संसार से

कभी वहीं रहे आने को मन करता है

रह लेना चाहिए...

•••

यहाँ प्रस्तुत आलेख ‘पाखी’ [अक्टूबर 2013, विनोद कुमार शुक्ल पर एकाग्र] से साभार है। विकुशुयोग के अंतर्गत प्रकाशित अन्य लेख यहाँ पढ़िए : ‘नहीं होने’ में क्या देखते हैं | हिंदी का अपना पहला ‘नेटिव जीनियस’ | सामान्य जीवन-प्रसंगों का कहानीकार | इसे ‘विनोदकुमारशुक्लपन’ कहूँगा | कितना बहुत है पर... | विडंबना, विस्मय और वक्तव्य | प्रत्यक्ष पृथ्वी की चाहना | वह भाषा के ईश्वर हैं

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट