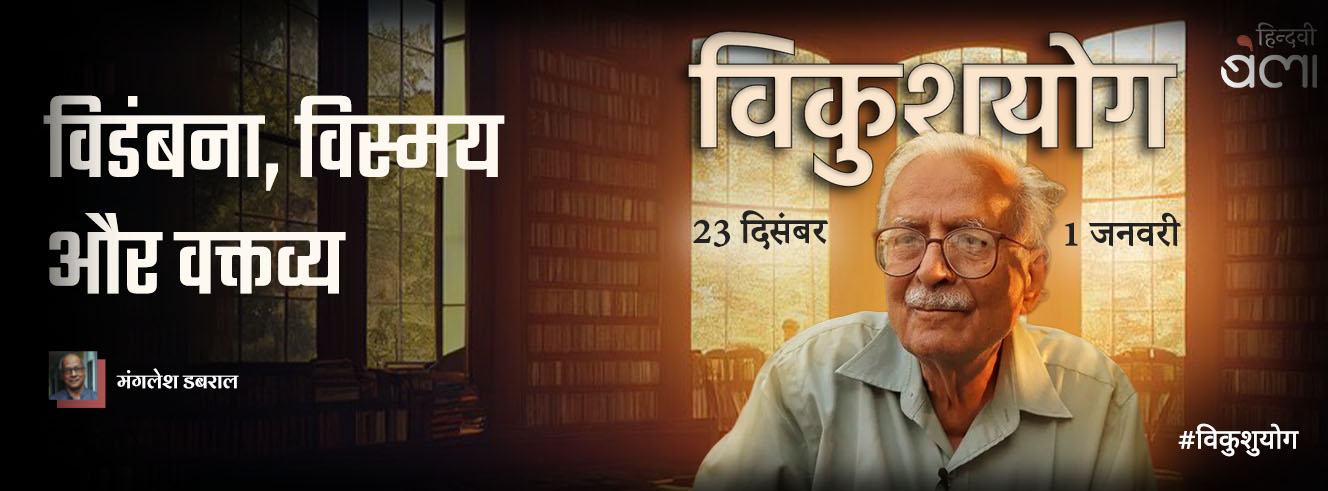

विडंबना, विस्मय और वक्तव्य

मंगलेश डबराल

28 दिसम्बर 2025

मंगलेश डबराल

28 दिसम्बर 2025

विनोद कुमार शुक्ल के बारे में मुझे एक मर्मस्पर्शी बात यह लगती है कि वह हमेशा छोटी जगहों पर रहे। जो जगहें बड़ी, केंद्रीय या सत्ता के नज़दीक मानी जाती हैं; वह उनसे दूर रहते रहे हैं। एक और बात यह है कि वह साहित्य के निवासी नहीं हैं। वह साहित्य से बाहर के आदमी हैं और कविता की बजाए कृषि का अध्यापन करते रहे हैं। एक तीसरी बात यह है कि वह मुक्तिबोध के शिष्य रहे, जिनका गहरा प्रभाव उनकी संवेदना पर है। ये तीनों चीज़ें उन्हें बहुत अलग करती हैं। अक्सर लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल जैसी कविता बड़े नगरों से दूर, छोटी, स्थानीय पहचान वाली जगहों और उसके एकांतों में ही लिखी जा सकती हैं।

मुझमें जड़ें हैं

जड़ों से निकली हुई जड़ें हैं

और जड़ों से निकली हुई भी जड़ें ही हैं

ये विनोद कुमार शुक्ल की पहली पंक्तियाँ थीं जो मैंने पढ़ीं। मैं बहुत विचलित हुआ कि इन्हें लिखने वाले व्यक्ति की जड़ें सचमुच कितनी व्यापक और गहरी हैं, वह जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। फिर उनकी एक कहानी ‘आदमी की औरत’ पढ़ी, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के हाथ पर गुदा हुआ नाम मिटाना चाहता है। वह आधुनिक हो चुका है और उसकी पत्नी ग्रामीण है। वह हिंसक तरीक़ों से अपनी पत्नी के हाथ पर गुदे नाम को मिटाने की कोशिश करता है और अंत में जब ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका मित्र जो कहानी का नैरेटर भी है, उसे कायर समझकर उससे कभी न मिलने का इरादा करता है। इस कहानी के अनुभव ने मुझे बहुत चमत्कृत किया था और आज भी जब मैं इसे पढ़ता हूँ—चमत्कृत होता हूँ।

विनोद कुमार शुक्ल बहुत अलग व्यक्ति और रचनाकार हैं। उनसे मिलकर यह भी पता चलता है कि एक व्यक्ति की रचनाएँ उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ बतला देती हैं। व्यक्ति के रूप में भी विनोद कुमार शुक्ल अपनी रचनाओं की ही तरह अलग हैं। हिंदी में एक लंबे समय तक उनकी कविताओं का, उनके भाषा-वैचित्र्य और बाँकपन का सम्मोहन रहा है। उनकी कविताएँ इस मानी में विचित्र हैं कि देशज और स्थानीय भूगोल से बँधे हुए जो ‘माइक्रो-अनुभव’ उनके यहाँ हैं, वे एक अति आधुनिक या कहें उत्तर-आधुनिक शिल्प और भाषा में व्यक्त हुए हैं।

यह एक तरह से विरुद्धों का सामंजस्य है—अनुभव देशज और स्थानीय और भाषा उत्तर आधुनिक। ये परस्पर विरोधी चीज़ें हैं और इससे उनकी कविता में एक अजब सौंदर्यबोध पैदा हुआ है।

प्रकृति के बीच मनुष्य को देखने का नज़रिया जैसा विनोद कुमार शुक्ल ने दिया, वैसा किसी और कवि ने नहीं दिया। वह अंतर्विरोधी अनुभवों को एक-दूसरे के पास रखकर जो मार्मिकता पैदा करते हैं, वह एक अनोखी बात है। इसे हम ‘विनोदियत’ कह सकते हैं— ‘शमशेरियत’ की तर्ज़ पर।

जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे

मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊँगा

एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर

नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊँगा

कुछ तैरूँगा और डूब जाऊँगा

पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब

असंख्य पेड, खेत

कभी नहीं आएँगे मेरे घर

खेत-खलिहानों जैसे लोगों से मिलने

गाँव-गाँव, जंगल-गलियाँ जाऊँगा

जो लगातार काम में लगे हैं

मैं फ़ुर्सत से नहीं

उनसे एक ज़रूरी काम की तरह

मिलता रहूँगा—

इसे मैं अकेली आख़िरी इच्छा की तरह

सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा...

इन विरोधाभासी लगने वाली पंक्तियों में एक ‘वेयर्ड’ क़िस्म की सुंदरता और जीवन का विस्तार है जो प्रकृति तक चला गया है। यहाँ जो अमूर्तन का प्रयोग है, वह भी बहुत मौलिक है। विनोद कुमार शुक्ल जिस तरह अनुभवों को उनके अमूर्तन में रखते हैं, वह उन्हें हिंदी का सर्वाधिक मौलिक कवि बनाने के लिए पर्याप्त है।

विनोद कुमार शुक्ल का एक कारनामा यह भी है कि उन्होंने एक शहरी आदमी के स्वभाव को बहुत विडंबना के साथ चिह्नित किया है। एक कविता में वह कहते हैं कि एक शहरी आदमी ने एक पूरे जंगल की तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी है या सड़क पर पेड़ को पीछे छोड़कर बस में बैठा हुआ वह चाहता है कि सड़क के दोनों तरफ़ पेड़ हों। यह विडंबना और विस्मय उनकी कविता में एक वक्तव्य बन जाता है। पाब्लो नेरूदा के एक प्रसिद्ध कविता-संग्रह का नाम है—‘रेजिडेंस ऑन अर्थ’ यानी पृथ्वी पर आवास। विनोद कुमार शुक्ल के लिए पृथ्वी की तरफ़ लौटना घर की तरफ़ लौटने की तरह है। पूरी पृथ्वी ही जैसे कवि का घर है। और घर लौटना ज़रूरी इसलिए है कि—

घर का हिसाब-किताब इतना गड़बड़ है

कि थोड़ी दूर पैदल जाकर

घर की तरफ़ लौटता हूँ

जैसे पृथ्वी की तरफ़

विनोद घर की हालत, उसके गड़बड़ हिसाब-किताब को आकाश में भी निगाह से ओझल नहीं होने देते; बल्कि वह घर लौटते ही इसलिए हैं कि उसकी हालत दुरुस्त नहीं है। दरअस्ल, यह लगातार आकाश से पृथ्वी की तरफ़ लौटती हुई कविता है। दूर से अपना घर देखने की इच्छा के बावजूद विनोद लगातार पृथ्वी की ओर आते हैं और नदी, जंगल, खेत जैसे लोगों से मिलने की आख़िरी इच्छा को अपनी पहली इच्छा की तरह रखना चाहते हैं। वह समष्टि से व्यष्टि की ओर लौटते हुए कवि हैं। लोग और पृथ्वी उनकी कविता में नए अनुभवों-आयामों के साथ बराबर रहे हैं; और ख़ास बात यह है कि वह मुखर नहीं हैं, शब्दों की बहुतायत उनके यहाँ नहीं है, शोर और हाहाकार उनके यहाँ नहीं है, बल्कि एक अनोखा संयम और शांति है, जो शब्दों के भार और उनकी गरिमा को पहचानने वाले रचनाकार के यहाँ ही संभव है। इसीलिए उनके शब्द भाप या झाग की तरह नहीं बिला जाते; नदी, जंगल, खेत और लोगों की तरह जमे रहते हैं। उनकी कविता एक बुनियादी मानवीयता और मौलिकता को गंभीर, दार्शनिक और विरल स्वर में पहचानती है। जिस तरह से वह परस्पर विपरीत तत्वों को एक साथ बरतते हैं और अंतर्विरोधों से जो सामंजस्य रचते हैं—यह उनकी कविता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। उनमें एक आदिवासी और आदिम क़िस्म की संक्षिप्ति भी है। यहाँ उनकी एक और कविता ‘कितना बहुत है’ याद आती है—

कितना बहुत है

परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं

एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियाँ

अतिरिक्त एक पत्ती नहीं

एक कोंपल नहीं अतिरिक्त

एक नक्षत्र अनगिन होने के बाद

अतिरिक्त नही है गंगा अकेली एक होने के बाद—

न उसका एक कलश गंगाजल

बाढ़ से भरी एक ब्रह्मपुत्र

न उसका एक अंजुली जल

और इतना सारा एक आकाश

न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक

कितनी कमी है

तुम ही नहीं हो केवल बंधु

सब ही

परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं...

इस संसार में जो कुछ भी है वह अतिरिक्त नहीं है। कुछ भी अतिरिक्त नहीं होने का जो भाव है—नथिंग इज सरप्लस, यह आदिवासी जीवन की मूल संवेदना है। अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वैल्यू) पूँजीवाद का मूल आधार है, आदिवासी अतिरिक्त में विश्वास नहीं रखते। वे अपनी ज़रूरत भर ही प्रकृति से लेते हैं। मसलन, अगर उन्हें दो मछलियों और दो किलो लकड़ी की ज़रूरत है तो वे प्रकृति से इतना ही लेंगे। यह ‘अतिरिक्त का निषेध’ विनोद कुमार शुक्ल की कविता में आदिवासी-जीवन-संवेदना से उनकी निकटता के कारण आया होगा। यह संवेदना उनकी एक और कविता में भी व्यक्त हुई है। वह पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कहते हैं, “पृथक राज्य आला पर छत्तीसगढ़ गेला” यानी एक अलग राज्य तो बन गया, लेकिन छत्तीसगढ़ और उसकी आदिम और आदिवासी इयत्ता चली गई।

विनोद कुमार शुक्ल की कविता कम बोलने और ज़्यादा कहने वाली कविता है। एक और कविता को यहाँ याद करें—

हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था

व्यक्ति को मैं नहीं जानता था

हताशा को जानता था

इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया

मैंने हाथ बढ़ाया

मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ

मुझे वह नहीं जानता था

मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था

हम दोनों साथ चले

दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे

साथ चलने को जानते थे

यह एक बड़ी कविता है। इसमें जो अंडर-स्टेटमेंट है, जो अभिव्यक्ति की संक्षिप्ति और अंतर्मुखता है, जो ‘सेंस ऑफ़ बिलांगिंग’—लगाव का बोध है, वह इसे एक बड़ी कविता बनाता है। इस कविता में तमाम गतिविधि बाहरी संसार में हो रही है—हताशा में व्यक्ति का बैठना, हाथ बढ़ाना, साथ चलना आदि सारा कार्य-कलाप यथार्थ की ज़मीन पर घटित हो रहा है, लेकिन उसमें एक ख़ास तरह की अंतर्मुखता और आभ्यंतरता है, जैसे यह सब किसी अंदरूनी स्तर पर भी हो रहा हो। यहाँ अमूर्तन को एक मानवीय गरिमा और अर्थवत्ता दी गई है, और उसे मूर्त और विरल बना दिया गया है। इस तरह विनोद कुमार शुक्ल बोध को बहुत ऊँचाई पर ले जाते हैं—गहन लगाव और गहन मानवीयता तक, जो शायद किसी भी बड़ी कविता जन्म के लिए अनिवार्य तत्त्व हैं। इनके बग़ैर कोई बड़ी कवि संभव ही नहीं हो सकती। विनोद कुमार शुक्ल की कविता में ये दोनों तत्त्व प्रमुखता से हैं।

यह चेतावनी है कि एक छोटा बच्चा है

यह चेतावनी है कि चार फूल खिले हैं

यह चेतावनी है कि ख़ुशी है

और घड़े में भरा हुआ पानी पीने के लायक़ है

हवा में साँस ली जा सकती है

यह चेतावनी है कि दुनिया है

बची दुनिया में मैं बचा हुआ

यह चेतावनी है कि मैं बचा हुआ हूँ

किसी होने वाले युद्ध से

जीवित बच निकलकर

मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूँ

कि मरने के आख़िरी क्षणों तक

अनंतकाल जीने की कामना करूँ

कि चार फूल हैं और दुनिया है

‘चार फूल हैं और दुनिया है’... इस ‘है’ की, इस उपस्थिति की जो प्रतिष्ठा विनोद कुमार शुक्ल करते हैं। वह इस दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए है। यह अन्याय, अत्याचार, शोषण, दुख और असमानता से बचाने के लिए है। विनोद कुमार शुक्ल की काव्य-भाषा में एक आशंका यह रहती है कि कहीं वह अनुभव को वायवीय, दार्शनिक और रहस्यात्मक न बना दें; लेकिन विनोद हर बार उसे ऐसा होने से बचा लेते हैं और उसकी सांसारिकता और भौतिकता को बरक़रार रखते हैं। समाज के बदलते हुए रूप भी उनकी कविता में अलग और अनोखे ढंग से आते रहे हैं। एक कविता में सांप्रदायिकता के विरोध में बहुत अलग और ज़बरदस्त वक्तव्य देते हैं, जिसकी मानवीय ऊष्मा अभिभूत कर देती है—

दंगे के दिन जब लोग

डरे हुए घरों में

दरवाज़ा बंद कर दुबके हैं

मैं शहर घूमना चाहता हूँ

दिखने में मैं न हिंदू दिखता हूँ

न मुसलमान दिखता हूँ

किसी मुसलमान के हाथों मरूँ

तो मुझे हिंदू न समझना

मुसलमान समझना

अगर हिंदू के हाथों मरूँ

तो मुझे मुसलमान न समझना

हिंदू समझना

कभी-कभी लगता है कि अगर विनोद कुमार शुक्ल प्रत्यक्ष, थोड़े मुखर होते और बेबाकी से अपनी बात कहते; तब वह शायद और ज़्यादा पूरे होते। लेकिन हर कवि का अपना एक रसोईघर होता है, जहाँ वह प्रेम और श्रम से अपनी रचनाएँ पकाता है। इस तरह की माँगें एक ऐसे कवि से जायज़ नहीं ठहरतीं जो बहुत मौलिक है। जिसने भाषा और अभिव्यक्ति के विन्यास को बदला हो और छोटे वृत्तांतों और सरल शब्दों से यथार्थ के एक विशाल संसार और उसके प्रति-संसार की भी रचना की हो। साधारण को असाधारण में रूपांतरित किया हो।

विनोद कुमार शुक्ल का गद्य भी माइक्रो-अनुभवों से बना है। वह छोटे-छोटे अनुभवों से एक बड़े वृत्तांत की रचना करते हैं। मनुष्य के मूल स्वभाव को ज़ाहिर करने के मामले में तो वह उस्ताद हैं। उनके उपन्यास ‘नौकर की क़मीज़’ में एक माली है जो जिस बग़ीचे की रखवाली करता है, एक दिन उसके फल चखना चाहता है। उसे इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए वह चुराकर फल खाता है। वह फल खाता है, लेकिन डर के कारण वह उनका स्वाद नहीं ले पाता है। वह उन फलों के स्वाद से ही अपरिचित रहता है। ऐसे कई प्रसंग हैं उनके उपन्यासों में। ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के नायक के घर में एक ऐसी खिड़की है, जहाँ निजी जीवन के दुखों को लाँघकर एक ऐसे संसार में जाया जा सकता है; जहाँ अभाव नहीं है, आनंद का संसार है। यह उपन्यास आनंद की एक अप्रतिम अभिव्यक्ति है। यह यथार्थ से अतियथार्थ की यात्रा है—हाइपर रीयल जर्नी! वह इससे पूरी सृष्टि संभव कर लेते हैं।

•••

यहाँ प्रस्तुत आलेख ‘पाखी’ [अक्टूबर 2013, विनोद कुमार शुक्ल पर एकाग्र] से साभार है। विकुशुयोग के अंतर्गत प्रकाशित अन्य लेख यहाँ पढ़िए : ‘नहीं होने’ में क्या देखते हैं | हिंदी का अपना पहला ‘नेटिव जीनियस’ | सामान्य जीवन-प्रसंगों का कहानीकार | इसे ‘विनोदकुमारशुक्लपन’ कहूँगा | कितना बहुत है पर...

संबंधित विषय

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट