कितना बहुत है पर...

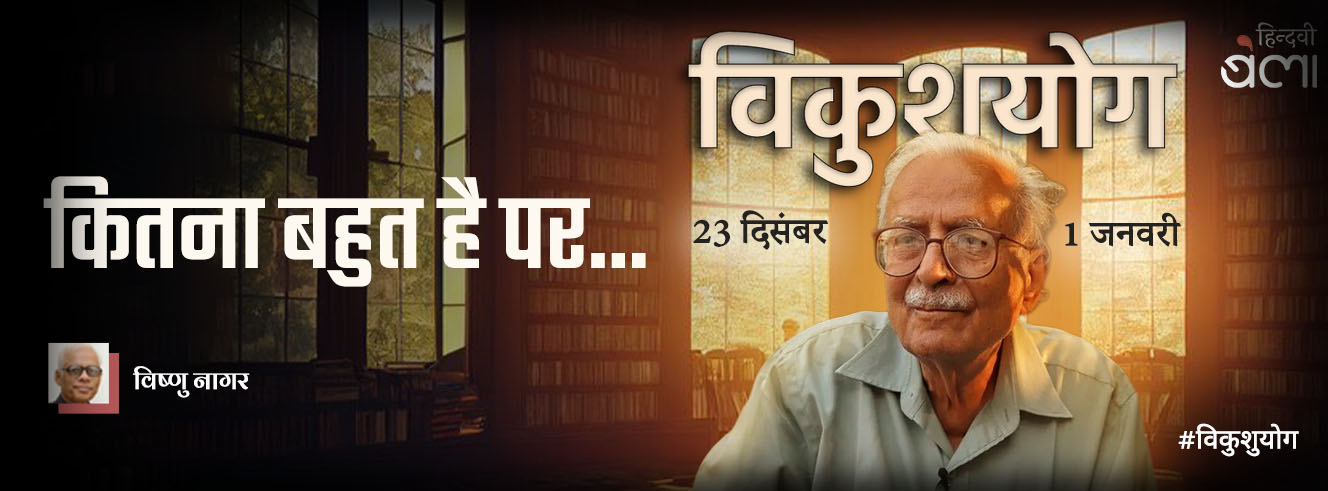

विष्णु नागर

27 दिसम्बर 2025

विष्णु नागर

27 दिसम्बर 2025

कितना बहुत है

परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं

एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियाँ

अतिरिक्त एक पत्ती नहीं

एक कोंपल नहीं अतिरिक्त

एक नक्षत्र अनगिनत होने के बाद।

अतिरिक्त नहीं है गंगा अकेली एक होने के बाद—

न उसका एक कलश गंगाजल

बाढ़ से भरी एक ब्रह्मपुत्र

न उसका एक अंजुलि जल

और इतना सारा एक आकाश

न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक।

कितनी कमी है

तुम ही नहीं हो केवल बंधु

सब ही

परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं।

बहुत दिनों से मेरे मन में विनोद कुमार शुक्ल की यह कविता अटकी हुई है और बहुत सघन इच्छा कई-कई बार उठी है कि उसे ठीक से समझ सकूँ और जितना समझ सकूँ, उसका साझा दूसरों के साथ करके उनसे इसे और ठीक से समझ सकूँ। यह काम टलता रहा लगातार। एक तो शायद इसलिए कि कविताओं को समझने की मेरी अपनी सीमाएँ हैं और दूसरा इसलिए भी कि सोलह पंक्तियों की जिस कविता की मैं बात कर रहा हूँ—उस कविता का आकाश इतना बड़ा है कि उसके विस्तार को कुछ-कुछ अनुभव किया जा सकता है, मगर शायद उसके बारे में ठीक से लिखा नहीं जा सकता; हालाँकि ऐसा मुझे सिर्फ़ उनकी इसी एक कविता के साथ नहीं लगता और भी कई कविताओं के बारे में ऐसा ही लगता है, लेकिन यह कविता तो मेरे लिए जैसे बिजली के तार में उलझी एक ऐसी पतंग है जो साबुत और सुंदर है और जब भी घर से निकलो, ऊपर देखो, सबसे पहले वही दीखती है, जिसे वहाँ से निकालकर उड़ाने का मन होता है—मगर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बिजली के तार से डरते हैं, करंट लगने के डर से बस उसे देखते रहते हैं, ललचाते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविताओं के शीर्षक देना अक्सर पसंद नहीं करते, मगर किताबघर (प्रकाशन) से प्रकाशित ‘कवि ने कहा’ शृंखला में उनकी अपनी कविता के चयन के पृष्ठ-20 पर इस कविता का शीर्षक उसकी पहली पंक्ति को लेकर दिया गया है—‘कितना बहुत है’। इस शीर्षक का यहाँ शायद बहुत मतलब नहीं, बस यह प्रकाशक, संपादक और पाठकों की सुविधा के लिए दिया गया है; क्योंकि उस संग्रह में हर कविता का शीर्षक उस कविता की पहली पंक्ति पर ही आधारित है। अगर विनोद कुमार शुक्ल का विश्वास कविताओं के शीर्षक देने में सचमुच हुआ होता तो इसका शीर्षक शायद कुछ और होता या शायद, ‘अतिरिक्त नहीं’ होता जो कि उनके इसी कविता के शीर्षक पर आधारित एक कविता-संग्रह का भी है।

यह कविता एक स्तर पर मुझे बहुत कुछ सांगीतिक अनुभव की तरह भी लगती है, जिस तक पहुँचने के लिए संगीत का व्याकरण जानना भी अपर्याप्त होता है और उस अनुभव की व्याख्या करना और भी कठिन होता है, बल्कि उसकी व्याख्या करने की कोशिश तक उस अनुभव के साथ एक क़िस्म की बेईमानी हो सकती है। कविता में चूँकि शब्द होते हैं, इसलिए उसकी व्याख्या करने की कोशिश फिर भी करने के बारे में सोचा जा सकता है; क्योंकि शब्दों के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, उनका एक क्रम होता है, वे पंक्तियों में परस्पर गुँथे होते हैं, मगर इसे स्वीकार करने के बाद भी कई मुश्किलें सामने आती हैं, हालाँकि यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि विनोद कुमार शुक्ल अज्ञेय-अबूझ आध्यात्मिक क़िस्म के अनुभवों के कवि-लेखक नहीं हैं, वह बेहद जाने-पहचाने दैनिक अनुभवों के रचनाकार हैं और यह दृष्टि इस कविता में मौजूद है... मगर उन्हें दृष्टि ऐसी मिली है जो हममें से शायद ज़्यादातर को नहीं मिली है। वह है सांसारिक-दैनिक अनुभवों की जड़ में जाना, उन अनुभवों में जो चैन है, बेचैनी है, उसे एक साथ पकड़ने-समझने-ढूँढ़ने और पाने की कोशिश करना।

मैं शब्दों के हर अर्थ में बहुत कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ, मगर फिर भी मैं यह कहने का दुस्साहस करना चाहूँगा कि ‘कितना बहुत है’ जैसी कविता मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। यह मेरे अध्ययन की सीमा ज़रूर हो सकती है, पर इसे स्वीकार करते हुए भी मैं इस कविता के प्रति अपना गहन अनुराग इस तरह व्यक्त करने से ख़ुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। यह कविता भी हमारे बहुत साधारण अनुभवों के बारे में है; लेकिन यह ऐसा अनुभव है कि जिसे महसूस करके भी हम कहना नहीं जानते, बल्कि उसे उस तरह जानते भी नहीं, जिस तरह विनोद कुमार शुक्ल उसे जानते हैं। कविता में उस अनुभव से गुज़रने के बाद लगता है कि हाँ ऐसा ही हम भी अनुभव करते थे, मगर हमारे पास उस अनुभव को कहने-समझने की भाषाई क्षमता नहीं है।

पत्तों-फूलों से लदे किसी सघन पेड़ को देखकर यह कल्पना कभी आपने भी शायद की होगी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अतिरिक्त है और जो इसमें नहीं होना चाहिए था, अगर वह नहीं होता, तो शायद यह पेड़ कुछ ज़्यादा पेड़ होता, कुछ ज़्यादा सुंदर और पूर्ण होता, इसमें कहीं कुछ ऐसा होना शेष रह गया है जो इसे होना चाहिए था, जैसा कई बार किसी पेंटिंग या शिल्प को देखते हुए या कविता को पढ़ते हुए लगता है। किसी पेड़ या किसी पहाड़ को जब तक वैसा ही रहने दिया जाता है, जैसा कि वह था तो हमें उसमें कुछ भी बेजा, कुछ भी एक पत्ता, एक कोंपल तक अतिरिक्त नहीं लगती। उसकी संपूर्णता प्रश्नेय नहीं लगती। जो है, जैसा वह है, वह पूरा लगता है, सुंदर लगता है। हम अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसकी पूर्णता की क्योंकि किसी पेड़ का स्वाभाविक रूप हमारे लिए अपूर्ण नहीं होता।

ऐसा पेड़ को देखने की हमारी आदत के कारण शायद नहीं होता होगा, बल्कि संभवतः होता होगा कि संभवतः अपनी पूर्णता की आकांक्षा को हम उसमें साकार होता हुआ पाते हैं; लेकिन कवि सिर्फ़ यह नहीं कह रहा है कि पेड़ या नदी या आकाश या नक्षत्र में अपने क़िस्म की एक पूर्णता होती है, उसमें से लिया गया एक कलश जल या एक अंजुलि पानी भी अतिरिक्त नहीं होता; बल्कि वह कुछ और भी कह रहा है और वह शायद इससे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है। वह शायद बिना कहे हुए यह कह रहा है कि पेड़ में चाहे कितनी ही पत्तियाँ हों या नक्षत्र कितने ही अनगिन हों या गंगा अकेली हो या वह ब्रह्मपुत्र हो जिसमें बाढ़ है तो भी इनमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है—यानी प्रकृति की विपुलता अकाम्य नहीं है और सौंदर्य और पूर्णता सादगी या अल्पता में ही नहीं होती, वह विपुलता में भी होती है, बशर्ते वह विपुलता प्राकृतिक हो, सहज-स्वाभाविक हो, वह पेड़ की पत्तियों या कोंपलों जैसी हो, नक्षत्रों जैसी हो, गंगा जैसी हो। उससे एक कलश पानी ले लेने का मतलब यह नहीं है कि वह पानी अतिरिक्त था या बाढ़ से उफनती ब्रह्मपुत्र से लिया गया एक अंजुरी जल अतिरिक्त था, न इतना सारा आकाश, न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक जो हम देख पाते हैं, वह अतिरिक्त है। दरअस्ल, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, मगर विपुलता हो तो ऐसी हो, पूर्णता हो तो ऐसी हो। जब अतिरिक्त बताकर प्रकृति के उपकरणों को अंधाधुंध ढंग से लूटा जा रहा है, जब जनसंख्या में अतिरिक्त होने का दोषी ग़रीबों को बताया जा रहा हो, तब कुछ भी अतिरिक्त न होने का विचार ही एक प्रतिरोध है, एक ताक़त है, एक वक्तव्य है।

लेकिन ठहरिए यह कवि प्रकृति में बुनियादी रूप से प्रकृति में रमकर रह जाने वाला कवि नहीं है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल दरअस्ल मनुष्य प्रेमी कवि ज़्यादा हैं। निस्संदेह वह प्रकृति के भी गायक हैं, लेकिन मनुष्य के गायक होने के कारण, उसकी वजह से। कविता की शुरू की दो पंक्तियों पर ग़ौर करें :

कितना बहुत है

परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं

क्या कितना बहुत है परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं, इस सवाल को कवि ने खुला छोड़ दिया है, इसका जवाब प्रकृति में कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, बताने के बाद कवि अंतिम पंक्तियों में देता हुआ-सा लगता है :

तुम ही नहीं हो केवल बंधु

सब ही

परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं।

आप इसका एक अर्थ कथित जनसंख्या-विस्फोट से घबराए शासकवर्ग के विरुद्ध एक वक्तव्य के रूप में भी लगा सकते हैं। कवि का कहना शायद यह है कि मेरे लिए तुम या तुम या तुम ही मेरे बंधु नहीं हो, ये सब जो हैं हमारे आस-पास सब हमारे बंधु हैं, और हम सबमें से कोई भी अतिरिक्त नहीं है, धरती पर बोझ नहीं है। यह कहना कठिन है कि कितना बहुत है और कितने के बाद अतिरिक्त हो जाता है, कवि कहना चाहता है शायद कि इसे तय नहीं किया जा सकता, जैसे पेड़ में कितनी पत्तियाँ ज़रूरी हैं और कितनी अतिरिक्त हैं, नक्षत्र अनगिनत होने के बाद भी कोई एक नक्षत्र भी अतिरिक्त है, यह कहना-सोचना कठिन है, उसी तरह मनुष्यों के बारे में है। इसके लिए यह समझ विकसित करनी होगी कि जो भी है, हमारा बंधु है। जब तक यह समझ पैदा नहीं होगी, पता नहीं कितने लोग हमें अतिरिक्त लगते रहेंगे, फ़ालतू लगेंगे, वे हमारे बंधु हैं, ऐसा नहीं लगेगा। जैसी बंधुता हमारी पेड़ से है, नक्षत्रों से है, नदी से है, आकाश से है, वैसी बंधुता नहीं होगी तो हम (अपने से कमज़ोरों को) अतिरिक्त ही समझते रहेंगे। अगर इस कविता का मेरा यह विश्लेषण तनिक भी सही है तो याद कीजिए हिंदी की कितनी कविताओं का वितान इतना विस्तृत है।

वैसे आख़िर में यों ही याद दिला दूँ कि ‘अतिरिक्त नहीं’ के कवि की एक कविता है—‘ईश्वर अब अधिक है’। मेरे ख़याल से तो अब वह अधिक नहीं बहुत अधिक हो चुका है।

•••

यहाँ प्रस्तुत आलेख ‘पाखी’ [अक्टूबर 2013, विनोद कुमार शुक्ल पर एकाग्र] से साभार है। विकुशुयोग के अंतर्गत प्रकाशित अन्य लेख यहाँ पढ़िए : ‘नहीं होने’ में क्या देखते हैं | हिंदी का अपना पहला ‘नेटिव जीनियस’ | सामान्य जीवन-प्रसंगों का कहानीकार | इसे ‘विनोदकुमारशुक्लपन’ कहूँगा

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट