यह भाषा को न बरत पाने की निराशा है

या मनुष्य को न बदल पाने की असंभाव्यता

नवउदारवाद को मैंने ठुकरा रखा है और विचारधारा की एक दुकान भी खोल रखी है जिसमें नमक हल्दी तो है लेकिन बिकता हल्दीराम है—भारतीय आदिवास को पिंजरे में बंद कर एमस्टरडम में पर्चा पढ़ने जाने का मेरा कोई एजेंडा नहीं था और मेरे पास सत्ता का आधे फ़ुट का डंडा नहीं था न ही मैंने यह माना कि भारतीय ग्राम आधिपत्य और अधीनता के वधस्थल नहीं थे—वहाँ शूद्र था और उसका प्रपीड़क ब्राह्मण था। यह स्मृति का वीभत्स था। जो बेदख़ल की तमतमाई अक्ल है उसे आप कहते हो कि नक्सल है। आदमी की नस्ल हूँ—फ़स्ल हूँ जिसे आप रोज़ उजाड़ते हो। और मेरी डॉक्यूमेंट्री की सेलेक्टिव क्लिपिंग लेकर मेरा चेहरा बिगाड़ते हो। यह एडिटिंग की राजनीति है—क्या दिखाया जाए और क्या नहीं का आधिपत्य। और उसके बाद चल गणपत ज़रा दारू ला की पस्त पुकार का देशव्यापी समान वितरण

तो एक ड्रामा है जिसमें मैं ज़्यादा ट्रैजिक हूँ

और आप कॉमिक गद्य के इस अनात्मिक

आस्तित्विक और अभिधात्मक समय में

घूमते हुए इधर निकल आया हूँ जिधर

पत्थर के कुछ टुकड़े डालकर

पगडंडी बना ली गई है

जो हो सकता है कि पृथ्वी को छोड़ने

की पेशकश हो—यह भी हो सकता है कि यह

पगडंडी फ़ुटबाल के मैदान तक जा रही हो

कुछ वाक्यों ने मेरा जीना हराम कर रखा है

और कुछ संरचनाओं ने

और एक संलाप ने

और एक शिल्प ने और एक पारस्परिकता ने

और एक विन्यास ने और एक कानाफूसी ने

और एक शोकसभा ने

और एक आत्मकथा ने

और एक संधि ने

एक भाषा मुझे अत्यंत क्यों नहीं बनाती

एक भाषा मुझे क्यों नहीं बनाती निर्विकल्प

एक भाषा में क्यों नहीं बोल पाता पूरा सच

एक भाषा में क्यों नहीं हो पाता मैं असहमत

एक भाषा में क्यों हैं इतनी अफ़वाहें

और क्यों हैं इतने सामंत और इतने नौकरशाह

और इतने दुकानदार और इतने दलाल और

सांस्कृतिक माफ़िया और टर्नकोट और ओवरकोट

पहनकर घूमते नक़ली कवि और गिरोह और क्लाइंबर

जिसके बाएँ पैर का अँगूठे का नाख़ून मेरे कंधे पर अब भी चुभता है और

चढ़ने वाला अब कंगूरे पर बैठा दिखता है बाहर के अंदर की तरह कलमुँहा

बंदर की तरह

कविता में क्यों है सत्ता सुख

एक किताब आई है जिसमें नैतिकता का नक़ली

अनुवाद सौ से ज़्यादा सफ़ों में उपलब्ध है इस पर आप

भी लिखिए ताकि अगले अंक में आपके संघर्ष पर

आपके अकेलेपन पर और आपके

न रहने के महत्व पर बुक्का फाड़ के

रोया जा सके और सात पेज का लेख लिखा जा सके कि इस कमज़ात की कैसी

उपेक्षा हुई—मरदूद एक बार हाइडलबर्ग भी नहीं जा सका। जोहानसबर्ग तक

भी नहीं। दुर्ग तक से आमंत्रण नहीं आता प्यारे अगर बिना दारू पिए आप थोड़ा

बहुत भी सच के पक्ष में खड़े होने का दृश्य हों। (सारे असहमत अदृश्य हों)

कह सकते हैं कि आदिवासी की बंदूक़ की तरह भरा हूँ लेकिन फ़िलहाल तो

अपने राज्य और जाति और भाषा से डरा हूँ

और विद्रोह के एनजीओ से

और इस समकालीन सांस्कृतिक खो खो से

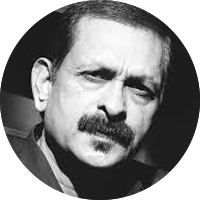

- रचनाकार : देवी प्रसाद मिश्र

- प्रकाशन : हिन्दवी के लिए लेखक द्वारा चयनित

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.