कहानी : चोट

चंदन पांडेय

16 अप्रैल 2025

चंदन पांडेय

16 अप्रैल 2025

बुधवार की बात है, अनिरुद्ध जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होने का इंतज़ार कर रहा था। चौथी मंजिल पर जहाँ वह बैठा था, उसके ठीक सामने पारदर्शी शीशे की दीवार थी। दफ़्तर की यह दीवार इतनी साफ़-शफ़्फ़ाक थी कि मई महीने की जलती लू भी भीतर आ जाना चाहती थी। शीशे की दीवार ने दोपहर की तपिश के रंग को ज़रा हल्का कर दिया था।

जाँच समिति के सामने उपस्थित होने की बेचैनी परेशान किए हुए थी। शायद इसलिए अनिरुद्ध दीवार के बाहर और भीतर की जानी-पहचानी दुनिया के किसी भी बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तभी उसने देखा कि दूर से एक कबूतर बदहवास, तेज़ रफ़्तार उड़ता आ रहा है। वह कबूतर के पास आने को महसूस कर रहा था कि अगले ही पल, बिजली की गति से जैसे, पटाक की आवाज़ के साथ वह पक्षी शीशे की दीवार से टकराकर नीचे कहीं गिर गया। यह सोचते हुए कि कबूतर ने पारदर्शिता को भाँपने में ग़लती कर दी थी, वह दीवार तक इस उम्मीद में आया कि देख सके, कबूतर कहाँ गिरा पड़ा है?

उसे चित्र बनाने के आरोप में तलब किया गया था।

जिस बोर्ड रूम में जाँच समिति बैठी थी, वहाँ से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन साफ़ दिखता था। कमरे में प्रवेश करते ही मेट्रो स्टेशन पर लगी उन दो होर्डिंग्स पर ध्यान गया था, जिनमें पहली होर्डिंग—जो बड़े आकार की थी, उस पत्रिका का विज्ञापन कर रही थी, जिसमें अनिरुद्ध नौकरी करता था। यह साप्ताहिक बदलने वाली होर्डिंग थी और अनेक मर्तबा इस पर प्रकाशित चित्र ख़ुद अनिरुद्ध के हुआ करते थे। इस होर्डिंग का बैनर हर बुधवार को बदला जाता था। दूसरी होर्डिंग पर जूतों की एक कंपनी का विज्ञापन था।

जाँच समिति में कुल तीन सदस्य थे। पत्रिका के संपादक शिव शुक्ल, जिन्हें अल्शीशियन कुत्तों की तरह, बोलते हुए पीछे हटते जाने की आदत थी। तारकेश मिश्र, जो एच आर विभाग के सर्वेसर्वा थे और स्वादानुसार ख़ुद को कभी ब्राह्मण और कभी भूमिहार बताया करते थे। तीसरी थीं, शुभ्रा महनसारिया। यह कंपनी की चीफ़ फ़ाइनेंस ऑफ़िसर थीं और इनकी ख्याति के कारण प्रबंधन ने इन्हें मोटी तनख़्वाह पर दूसरी इंडस्ट्री—जिसका मीडिया से कोई इत्तिफ़ाक़ नहीं था—से बुलाया था। इनकी ख्याति ‘कॉस्ट कटिंग’ के नाम पर नौकरियाँ छीनने में इनके अव्वल होने की थी।

अनिरुद्ध को जब जूते का चित्र बनाने के आरोप में आचरण समिति का पहला ईमेल आया था, तभी उसे अपनी नौकरी पर लटकती तलवार दीख गई थी।

नौकरी के बंधुआ जीवन में उसका मन रमता हो, यह भी हक़ीक़त से दूर की बात थी। नौकरी अगर कोई नदी थी तो अनिरुद्ध उसमें उतराता एक जीव था, जो बाहर आ जाना चाहता था। ऐसा भी नहीं था कि इस नौकरी से उसका जीवन पहिये पर चल रहा हो।

ना।

तनख़्वाह इतनी कम थी कि उसका जीवन अभावों की रस्सी पर गुज़र रहा था। कभी-कभी बेचैन होकर वह पत्नी—भैरवी से अबोले की स्थिति की धन्यवाद देने लगता था, वरना इतने कम पैसों की वजह से छीजते जीवन और ज़रूरतों के अंबार में उनका जीना मुहाल हो जाता।

अपनी बेटी पर न्योछावर रहने वाला अनिरुद्ध, जब उसकी मामूली इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता था—उस दिन वह अपनी कॉपी में ऐसे चित्र बनाता जिसमें एक मनुष्य और चाक़ू हुआ करते थे। गुत्थम-गुत्था। कुछ समय पहले एक ऐसा ही चित्र जब इसने सुमित्रा को दिखाया था—उसकी सहकर्मी, उसकी दोस्त, इकलौता ऐसा मनुष्य जिससे मिलना अनिरुद्ध को अच्छा लगता था—तब सुमित्रा ने कहा था कि चाक़ू इतना मुर्दाया हुआ क्यों है? अगले एक भिन्न चित्र में अनिरुद्ध ने चाक़ू का भोथरापन तो कम नहीं किया था, अलबत्ता उसकी बेंट पर ‘नौकरी’ लिख दिया था। अनिरुद्ध अक्सर अपने मन में लिखता था कि ज़िंदगी और नौकरी दोनों ही उसे मार देना चाहती हैं।

जाँच समिति के लोगों ने उसे यों देखा जैसे वह कोई अपरिचित हो। इसने इशारों से नमस्कार किया था, जिसके जवाब में तारकेश मुस्कुरा सके थे। नमस्कार के जवाब में शुभ्रा तू-तड़ाक पर उतरते हुए आदेशात्मक प्रश्न पूछा था, "तुम अगर स्वीकार कर लेते हो कि जूतों के चित्र तुम वरिष्ठ सहकर्मियों का अपमान करने के इरादे से बनाया करते थे, तब कंपनी तुम्हारी स्थिति को देखते हुए इस बात पर विचार कर सकती है कि सज़ा में रियायत बरती जाए।”

अनिरुद्ध ने इस मुलाक़ात की जितनी भी संभावनाएँ अपने मन में रची थी, उनमें से एक भी इस अकस्मात हमले से मेल नहीं खाती थी। वह चालीस की उम्र को छू रहा था। सामने वाले के मन में इस उम्र के लिए सम्मान न हो, सामने वाले के मन में इस वय के मनुष्य के मुश्किलों का भान न हो लेकिन वह ख़ुद तो अपना सम्मान कर सकता था, इसलिए उसने जवाब दिया, “कौन से चित्र?”

यह जवाब सुनते ही जाँच समिति के सदस्यों ने एक साथ सीत्कारी ली थी। संपादक शिव शुक्ल ने पसीजती हुई अँग्रेज़ी में कहा, “हरामज़ादा, तैयार होकर आया है।” अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में यह वाक्य लिखा और आग्रहपूर्वक लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अंदाज़ में कहा, “आपको मुझे ‘बास्टर्ड’ नहीं कहना चाहिए।”

जवाब में उस संपादक ने तमकते हुए कहा, “और आपको जूतों के चित्र बनाना चाहिए? और आपको जूतों के चित्र इस अंदाज़ में बनाना चाहिए कि लगे जैसे जिसके लिए चित्र बनाया गया है, वह अपने आपको वह जूता मार रहा है? आपको यह सब करना चाहिए?”

अनिरुद्ध को अपनी नौकरी, अपना परिवार और सबसे बड़ी बात अपना सम्मान दिख रहा था, इसलिए उसने फिर कहा, “कौन से चित्र?”

वह जानता था कि सहकर्मियों के बीच इन चित्रों की बात करते हुए, उसने इतना कुछ कहा है कि उसका दशांश भी प्रबंधन और जाँच समिति के पास पहुँचा हो तब वह निर्णायक हो सकता है। वह इस बात से परिचित था कि प्रबंधन में मौजूद कई लोग यह बात जानते थे। लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टे कई दफ़ा लोग मज़ाक़ में पूछते थे कि उनके नाम का जूता कब बना रहे हो? आज लेकिन अनिरुद्ध यह नहीं जानता था कि दो वर्षों का यह पुराना सिलसिला अब नासूर क्यों बन रहा है? ऐसी मुश्किल परिस्थिति में होकर भी अनिरुद्ध ने अपनी कंपनी को यह सोचकर माफ़ कर देना चाहा कि लगातार घाटों से आर्थिक मोर्चे पर डाँवा-डोल होना भी कोई वजह तो नहीं?

एच आर हेड तारकेश ने अलबत्ता अपना सुर वही रखा, जिस तरह वह आम दिनों में बात करता था। उसका कहना था, “अनिरुद्ध आप कलाकार हैं। अगर किसी के उकसावे में आकर यह चित्र बनाए हों, तब उनका नाम बता दीजिए। आप तो कंपनी के धरोहर हैं, आपके साथ कुछ ग़लत नहीं होगा।”

इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ जवाब देता, शिव शुक्ल ने फिर अपनी अँग्रेज़ी चाभी चढ़ाई और कहा, “तो तुम हमलोगों से खेलना चाहते हो?” यह कहते हुए उस संपादक ने अपनी फ़ाइलें निकालनी शुरू कर दी थी। उन्हें मेज़ पर जमाते हुए, उनमें से एक-एक कर बीसियों चित्र, जो कि पत्रिका के पुराने अंकों की कतरन थे, मेज़ पर पसारना शुरू कर दिया था।

अनिरुद्ध ने चुप रहना मुनासिब समझा, लेकिन उसे तारकेश की बात समझ आ रही थी। अनिरुद्ध समझ रहा था कि प्रतिरोध के जिस भाव को इसने चित्रों में रखा था, साथी संवाददाताओं और उपसंपादकों की भावनाओं, उनके क्रोध को जो भरसक सूरत देने की कोशिश की थी, वही बात प्रबंधन सुनना चाहता है। जाँच समिति शिकार पर निकल चुकी थी और उसे नाम चाहिए थे। अनिरुद्ध इस बात पर यक़ीन नहीं कर पा रहा था कि रोज़ाना उसके साथ काम करने वाले लोग, उससे मिलने-जुलने वाले लोग उसके लिए जीवन-मरण की स्थिति खड़ी कर देंगे।

उसके तपते हुए मन में आया कि इन तीनों से आज्ञा लेकर इनके मुँह पर थूके; लेकिन उसका भी ध्यान उन चित्रों पर चला गया था, जो मेज़ पर किसी बिसात की तरह बिछाए गए थे। जब शिव ने पहला चित्र उठाकर किसी सबूत की तरह दिखाया—मानो अदालत में दिखा रहा हो—तब अनिरुद्ध को इनकी तैयारी का अनुमान लगना शुरू हुआ।

शिव मिश्र ही मोर्चा सँभाले हुए थे। प्रश्नों की बौछार थी। चित्र दिखाते हुए पूछ रहा था, “कह दो कि इसे तुमने नहीं बनाया है? जबकि तुम्हारे हस्ताक्षर की चिड़िया यहाँ किनारे में बैठी हुई है।”

उसने वह पृष्ठ पहचानने का अभिनय किया, जबकि उसे देखते ही अनिरुद्ध को सबकुछ याद आ गया था। अपने इस नामुराद जीवन के उस बेशक़ीमती और सुनहरे दौर को वह इस घुटन भरे माहौल में याद नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि सुमित्रा के संग-साथ की स्मृति उसे कमज़ोर कर सकती है। शिव मिश्र को लग रहा होगा कि उनके ऊल-जुलूल बोलने से अनिरुद्ध अपमानित होकर अपना अपराध क़ुबूल कर लेगा। मामला लेकिन उल्टा था। शिव मिश्र के लगातार बोलने से अनिरुद्ध को मोहलत और राहत मिल रही थी।

शिव बाबू की शाब्दिक जुगाली जारी थी, “कह दो कि तुमने जिसके कहने पर यह चित्र बनाया होगा, वह और तुम इस कल्पना पर नहीं हँसे होगे कि जब वह संपादक, जिससे नाराज़ होकर यह चित्र बनाया होगा, इसे देखेगा तब यह जूता उसके मुँह पर पड़ने जैसा होगा… कह दो। यह भी कह दो कि तुम चित्रकारी और साहित्यिक पत्रकारिता की आड़ में बेहयाई नहीं कर रहे थे। कह दो कि तुम दोनों ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि यह जूता स्वत: ही उसके मुँह पर उछलकर लग जाएगा, जिसे ध्यान में रखकर तुमने इसे बनाया था… कह दो ना, कहते क्यों नहीं। बोलो, बोलो।”

अनिरुद्ध ने इस पूरे भाषण में से एक शब्द फिर अपनी डायरी में टाँका : बेहयाई। वापस उनसे पूछा, “मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा अपराध क्या है, और मुझे जाँच समति ने किसकी शिकायत पर बुलाया है। मैं आपकी पत्रिका में बतौर इलस्ट्रेटर ही कार्यरत हूँ। चित्र बनाना ही मेरा काम है। मैं नहीं जानता कि क्यों आप मेरे कुछ चित्रों को तूल दे रहे हैं।”

शुभ्रा : “यहाँ, इस समिति की कार्रवाई के दौरान, कुछ भी जानने का अधिकार हमारा है, तुम्हारा नहीं।”

तारकेश : “शिकायतकर्ताओं के नाम गोपनीय रखे जाते हैं। आप पर आरोप है कि जूते का चित्र बनाकर उसे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने के बाद आप कर्मचारियों के बीच यह बात फैलाते थे कि आज आपने अमुक संपादक या तमुक अधिकारी के मुँह पर जूता मार दिया। कईयों ने इस बात की तसदीक़ की है। इनमें से कई ऐसे रहे होंगे जिनके कहने पर आपने यह चित्र बनाए होंगे, लेकिन आज आपको उन सबने अकेला छोड़ दिया है। मैं अब भी कहता हूँ, आप उन सबके नाम बता दें, हम आपकी नौकरी पर आँच भी नहीं आने देंगे।”

शिव : “तुम तो पहले इस चित्र के बारे में बताओ। यह बग़ल की कविता मेरी लिखी हुई है। इसका इलस्ट्रेशन बनाते हुए, तुम्हें यह क्यों लगा कि जूते और हारमोनियम का चित्र बनाया जाना चाहिए। अब तो वो तुम्हारी तथाकथित दोस्त भी कंपनी में नहीं है, जिसके कहने पर तुमने मुझे मारने के लिए जूते का यह चित्र रचा होगा, इसलिए तुम्हें ही इसके तर्क समझाने होंगे।”

अनिरुद्ध ने इन सबको एक भावुक वाक्य से चुप कराना चाहा कि जूते से चोट की बात दीगर है, लेकिन जूते के चित्र से कैसे किसी को चोट लग सकती है। उसने यह भी कहा कि उसे नाहक परेशान किया जा रहा है।

शिव अपने प्रश्न पर टिका रहा था।

सामने जो चित्र था, वह दरअस्ल स्मृतियों का समुद्र था, जिसे देखते ही अनिरुद्ध को उसमें डूब जाना था।

सुमित्रा। वार्षिकांक की तैयारी में जुटी सुमित्रा से उन दिनों उसकी दोस्ती नई-नई थी। बिल्कुल नई-नई। जैसे कोई नया अंकुरण होता है, जिसे देखकर पुराने अंकुरित बीज याद नहीं आते, बल्कि एकदम नयेपन का, कोमल कुछ घटित होने का एहसास होता है। सबकुछ इतना नया था कि उनके संबोधन में भी एक दूरी का एहसास बना रहता था।

उसे चित्रकारी पसंद थी और यही उनकी दोस्ती का कारण बना था, लेकिन वे दोनों मिज़ाज से इतने मिलते-जुलते थे कि उसे अगर चित्रकारी के बजाय कविता पसंद होती, तब भी वे मिलते। तब भी वे दोस्ती करते। अगर अनिरुद्ध ने उससे एक झूठ न बोला होता, तब भी वे दोस्ती की राह पर टिके रहते।

वह झूठ उसके शादीशुदा होने का था।

वे दोनों एक-दूसरे को देख चुके थे और हर निगाह में उन्हें यह एहसास होता था कि उनके सितारे एक-दूसरे को छूकर गुज़रने वाले हैं। अनिरुद्ध अपनी धुन जानता था कि बेरोज़गारी और अर्धरोज़गारी ने उसके जीवन से प्रेम जैसे तत्वों को ध्वस्त कर दिया था। उसे अपना जीवन किसी बहुत बड़ी इमारत की परछाई लगता था, जो परछाई अपने वजूद में ध्वस्त इमारत सरीखी लगती थी। वह कल्पना करना चाहता था कि उसका जीवन अगर संपन्न होता, तब उनका दांपत्य कैसा और कितना चमकदार होता। कुछ हद तक स्वप्न उसका साथ देते, एक सुखमय जीवन उसके सामने तैरता और फिर वे स्वप्न उसे अकेला छोड़ जाते थे।

अबोले को उस दंपत्ति ने टाट की तरह सजा रखा था, लाचारियों के ख़िलाफ़। एक दूसरे की लगातार आलोचनाओं से चलकर वे दोनों इस अबोले के द्वार तक आए थे। आलोचना अब हरकतों से होती थी। अपने जीवन से वह इस क़दर पराजित था कि जब सुमित्रा का भाव इसपर गहराने लगा था, तब बाज़ मर्तबा अनिरुद्ध को लगता था कि कोई मज़ाक़ है, जो इसके साथ होने वाला है। बिल्कुल पहली मर्तबा इनकी बातचीत तब हुई थी, जब अनिरुद्ध की डेस्क के पास से रोने की आवाज़ आई थी। स्त्री की रुलाई। सिसकी।

सुमित्रा थी।

अनिरुद्ध के पहले उस तक दो साथी पहुँचे थे और दोनों ने बॉस को भला-बुरा कहना शुरू किया था। अनिरुद्ध ने पानी की अपनी जूठी बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा था, “बड़ी उम्र के लोगों को रोना नहीं चाहिए।” सांत्वना का एक शब्द नहीं। इस वाक्य के बाद भी वह कुछ देर तक रोती रही थी। उस दिन वह बात वहीं बीत गई थी, लेकिन अगले दिन कैंटीन में जब वे लोग अपनी-अपनी टिफ़िन का ठंडा खाना अकेले-अकेले खा रहे थे, तब सुमित्रा अपनी कुर्सी से उठकर अनिरुद्ध तक चली आई थी। बैठते हुए कहा था, “बड़ी उम्र के लोगों को नियमित रोना चाहिए। इससे वर्तमान का प्रभाव का कम होता है।”

इस वाक्य से ठीक पहले उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे के दिल में जगह बनाई थी।

इस याददिहानी पर दोनों हँसे थे और प्रथम संवाद के गलियारे से गुज़रते हुए, बात रोने की वजह तक पहुँच गई थी। वजह यही संपादक था। उसने अपनी कविता पर राय माँगी थी। सुमित्रा ने बताया था कि इसने सब अच्छा-अच्छा ही कहा था, लेकिन शिव शुक्ल ज़ोर देकर कमियों की बाबत पूछता रहा। इस ज़ोरदारी के फेर में आकर सुमित्रा ने कह दिया था कि नरेंद्र मोहन की कविताओं सरीखी है, बेवजह की स्फीति लिए हुए। यह सुनने के बाद शिव शुक्ल ने अपनी मीठी आवाज़ में सुमित्रा का भरपूर अपमान किया था। वाक्य-दर-वाक्य ज़हर बिंधे थे। जैसे उसकी कॉपी बेहद ख़राब लिखी हुई होती है, जैसे उसके काम में अनेक ग़लतियाँ होती हैं, जैसे उसकी नौकरी भी किसी भाँति उसे मिली थी, उसका साक्षत्कार बेहद ख़राब हुआ था। अनेक बातें।

अनिरुद्ध जब सुमित्रा की ये बातें सुन रहा था, तब उसे अपना जीवन भी याद आ रहा था। दफ़्तर के लोगों ने मान लिया था कि शिव शुक्ल के साथ रहना है—तब अपमान सहने की आदत डालनी होगी। वह आदत इस क़दर गहरी हो गई थी कि किसी के अपमानित किए जाने की कभी कोई चर्चा नहीं होती थी। क्या ताज्जुब है कि चर्चा भर न होने से अपमान की घटनाओं को गुज़रा हुआ मान लिया जाता था। जैसे उन गालियों का, अपमानसूचक शब्दों का अपना कोई निर्दिष्ट प्रभाव ही न हो! उस दिन जब सुमित्रा अपनी बीती बयान कर रही थी—तब उसे लगा था कि दफ़्तर में कितना कुछ बुरा घट रहा है, तब उसे लगा था कि अगर हर कोई अपने-अपने बॉस द्वारा किए गए अपमान की बाबत सुनाने लगे, तब असंतोष किसी काले बादल की तरह सब पर पसर जाएगा।

अनिरुद्ध ने बेसाख़्ता कहा था और उसे अपना कहा ही हैरान कर गया था क्योंकि ख़ुद के निरंतर अपमानित जीवन का जो सौदा उसने बाईस हज़ार की तनख़्वाह से कर रखा था, उसमें अपने लिए कभी यह विचार उसे नहीं आया था। वह अपने पर गुज़री ग़लाज़त को दूसरों से तो क्या ख़ुद से भी नहीं कहता था। जीवन से लड़ने का एक तरीक़ा यह भी था कि वर्तमान को जल्द से भी जल्द तारीख़ के खाँचे में डालते चलो।

उसने कहा था, “जूते मारती साले को।”

सुमित्रा उस दिन धूसर रंग की सेंडल पहने थी, उसे देखते हुए कहा था, “यह कहाँ संभव है।” और दोनों हँसने लगे थे।

लेकिन संभव हुआ। सुमित्रा का साथ उसे इतना प्यारा किंतु इतना अकस्मात लग रहा था कि वह इसे बीतने नहीं देना चाहता था। उस लम्हें को थामे रखने के लिए ज़रूरत थी कि एक समूह की तरह रहा जाए। कुछ यों किया जाए कि आपसदारी का भाव मन के गहराई तक पैठे।

खाने की उसे मेज़ पर यह योजना बनी कि ऐसे नीच संपादक और प्रबंधकों को जूते की तस्वीर पेश की जाए। ख़ासकर जूते का तल्ला। कि अगर वे चाहें तब सोच सकें कि किसी को मारने के लिए यह जूता बनाया गया है। अगर क़ाबिल हुए, तब यह भी सोचें कि यह जूता उनकी तरफ़ चला है। ऐसा सोचते ही वे अधिकारी चित्रित जूते के वार से बचने के लिए एक बार किनारे झुकेंगे, संभव है कि प्रतीकात्मक चोट से उबरने के लिए अपने चेहरे को भी सहलाएँ। जूते की तस्वीर पर उनका ठिठक जाना, झुक जाना और उसे देखते हुए अपने माथे या गाल तक हाथ ले जाना ही हमारी सफलता होगी।

इस योजना पर सुमित्रा ने कहा था, “बकवास।”

उसके बकवास कहने पर अनिरुद्ध ने कहा था, “तंगनज़री।”

उसके तंगनज़री कहने पर सुमित्रा ने कहा था, “कैसे? सिर्फ़ चित्र भर बना देने से जूता मारना हो गया?”

उसके कैसे के जवाब में अनिरुद्ध ने कहा था, “वो ऐसे कि सिर्फ़ बोल भर देने से गाली बुरी लगती है न, मोहतरमा! वे शब्द आपको छू तो नहीं जाते। दूसरी तरफ़, हम दिन भर और देर राततक काम करते हैं, बचे समय में भी दफ़्तर ही ख़यालों में गूँजता है, फिर भी प्रबंधन को लगता है कि हमलोग निठल्ले है, निकम्मे हैं। है ना? इसे अगर उलट कर देखें, तब यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन अगर आपके बारे में सोचता है कि आप निकम्मे हैं—इसका मतलब है कि तयशुदा काम आप कर रहे हैं। इस तरह अगर प्रबंधन यह सोचता है कि चित्र के जूते से उसे चोट ‘नहीं’ लगी, इसका मतलब है कि असर हुआ है, चोट लगी है।”

सुमित्रा देर तक सोचती रही थी। उस मग्न अवस्था में सुमित्रा को देखना अनिरुद्ध के लिए मनुष्य को देखने का एक अलहदा अनुभव था।

अगर तारकेश ने अपना सवाल तिहराया न होता कि उन लोगों के नाम लिखित में दे दो, जिसके कहने पर जूतों के चित्र बनाए; तब अनिरुद्ध को इस चित्र के बजाए चित्र की स्मृतियों में ही रहना था। तंद्रा टूटी तब उसने ख़ुद को जवाब देता हुआ पाया, “आपकी कविता में राग और क़दमों का ज़िक्र है, इसलिए हारमोनियम की लय पर चलते हुए जूते का चित्र बनाया है।”

शिव शुक्ल इस सफ़ाई को अपने लिए कम, दो साथी अधिकारियों के लिए अधिक उपयोगी मान रहे थे। ग़ुस्से में इन चित्रों की मंशा को स्वीकार लेने के बाद से शिव शुक्ल को लग रहा था कि ज़्यादातर जूते उनके लिए ही उकेरे गए हैं, उनकी ही रचनाओं के साथ वाले चित्रों में है, इसलिए प्रबंधन को यह संदेश जा रहा होगा कि ये अपने अधीनस्थों के प्रिय नहीं हैं। उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं करते। कहीं-न-कहीं ये संकेत इनके ख़िलाफ़ जा सकते थे, इसलिए अनिरुद्ध की सफ़ाई को उन्होने दुहराया और कुछ इस अंदाज़ में सोचने लगे, जैसे अनिरुद्ध के तर्क से सहमत हैं। एक ज़रा रुककर उन्होंने कहा था, “माफ़ करना अनिरुद्ध, कुछ ज़्यादा ही तल्ख़ हो गया था।”

शुभ्रा ने अलबत्ता मोर्चा सँभाला था, “और यह तस्वीर? इसके बारे में कौन-सा झूठ तैयार कर आए हो?” अनिरुद्ध इस तस्वीर को भी भलीभाँति पहचानता था, लेकिन उसके जीवन पर ऐसी बन आई थी कि न पहचानने का अभिनय करना पड़ा। कोट और टाई लगाए एक आदमी की तस्वीर थी, जिसमें उड़ता हुआ जूता भी दिख रहा था। यह कोट और टाई लगाए कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ जो ‘पहचान कौन’ का खेल जारी था, उसमें पाया गया कि तारकेश मिश्र ख़ुद मौजूद हैं। वह हँसने लगे थे, “मुझे फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन इन चित्रों से दफ़्तर का वातावरण बिगड़ सकता है।”

अनिरुद्ध को आया कि उन्हें याद दिलाए, वे इस तस्वीर में ख़ुद को पहले भी पहचान चुके हैं और झूठी ही सही लेकिन रचनात्मकता के नाम पर तारीफ़ कर चुके हैं। उन दिनों सुमित्रा यहीं काम करती थी। आज लेकिन, तारकेश कुछ यों दिखा रहे थे, जैसे इन चित्रों से उनका सामना पहली बार हो रहा हो।

यह चित्र ‘रोज़गार और अनुशासन’ नामक आलेख के साथ नत्थी था। इस आलेख में तारकेश ने बताया था कि जो लोग अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, वे नौकरी और व्यक्तिगत जीवन को बिलगाकर रख पाते हैं। यह इत्तिफ़ाक़ था कि उन्हीं दिनों मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई रपट के आधार पर कैब की सुविधा कंपनी ने बंद कर दी थी। अनिरुद्ध की पाली शाम छह बजे ख़त्म होती थी और सुमित्रा, चूँकि ख़बरों का काम देखती थी; इसलिए, नौ बजे के आस-पास छूटती थी।

कैब की सेवा रहते हुए, उन दोनों के बीच यह कोई मुद्दा कभी नहीं था कि कौन कितने बजे अपने घर पहुँचता है। लेकिन जबसे यह नया नियम आया था, अनिरुद्ध अपनी पाली समाप्त कर इंतज़ार करता था। उस इंतज़ार को वे चाय की टपरियों, आईटीओ के निर्जन मेट्रो स्टेशन के इर्द-गिर्द गुज़ारने लगा था। वे घंटे रिसते हुए बीतते थे, लेकिन बीतते थे। जब सुमित्रा नौ बजे दफ़्तर से निकलती, तब उसके क़दम स्वत: वहाँ आकर रुक जाते, जहाँ अनिरुद्ध होता था। वहाँ से चुपचाप वे साथ चल देते। चुप ही चाप वे मेट्रो लेते। चुप-चुप वे राजीव चौक पर मेट्रो बदलते और उतनी ही चुप्पी से साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे अनिरुद्ध सुमित्रा को झिलमिल इलाक़े के मीन स्थित उसके कमरे तक छोड़ता, फिर अपने अकेलेपन से भिड़ता हुआ अपने घर की राह लेता।

उसे सुमित्रा का साथ पसंद था, लेकिन रोज़-रोज़ की एक ही स्थिति के कारण वह अपनी बेटी को जागी हुई अवस्था में कई दिनों से नहीं देख सका था। उसे इसका अफ़सोस भी होता था। रात गए घर लौटता था। दरवाज़ा खटखटाता। चूँकि यहाँ भी चुप्पियों का राज था, इसलिए चुपचाप दरवाज़ा खुलता। थाली लगती। दूसरी आकृति सोने चली जाती। पहली आकृति भोजन ख़त्म कर बिस्तर के किनारे लेटती। लेटने के ठीक पहले देखती कि टेबल-पंखे का मुँह बेटी की तरफ़ है या नहीं?

फिर सुबह हो जाती।

इनका दांपत्य ऐसा चल रहा था कि नर्क भी शरमा जाए।

सुमित्रा रोज़ दिन में समझाती थी कि वह ख़ुद अकेले ही घर चली जाया करेगी। लेकिन शाम का इंतज़ार वे दोनों करते थे। साथ चलते हुए एक दूसरे की थकी उँगलियों के पोर थाम लेना, उनके लिए कोई प्रदर्शनप्रियता या एक-दूसरे पर अनाधिकार चेष्टा नहीं होती थी, अलबत्ता सुकून के कुछ पल होते थे। सुमित्रा नौउम्र थी, उसके लिए जीवन अभी एक असीमित विस्तार था, लेकिन अनिरुद्ध पर दुनिया का राज़ नुमायाँ हो चुका था और वह वापसी की राह में था। इस वापसी की टेढ़ी सड़कों पर उसे कोई मिल रहा था, जिस साथी की कल्पना उसने अपनी ज़िंदगी की स्नेहिल शुरुआत में की होगी, जब कभी की होगी।

उन्हीं मौसमों में एक रात ऐसी आई थी कि सुमित्रा किसी भीनी ख़ुशबू की तरह अनिरुद्ध को कमरे के भीतर लेती चली गई थी। उसका यह ‘वन रूम सेट’ साफ़-सुथरा और किसी अजनबी देश की तरह दिखा था। अनिरुद्ध के क़दम बँध जाते रहे थे। इस घर में अपना हर क़दम वह यों रख रहा था, जैसे पथ का कोई भूला हो। इन दोनों पर गहराती रात में एक वक़्त ऐसा भी आया था, जब अनिरुद्ध ने पाया कि शरीर के सितार को छूने की कला भूल चुका है। वह सारी लयकारी भूल चुका है। कितना बुरा हो कि समुद्र के भीतर उतरते हुए आपको पता पड़े कि आप तैरना भूल चुके हैं। शरीर की दुनिया उसके लिए इतनी पराई हो चुकी थी कि अनिरुद्ध प्रेम के तनाव सँभालना भूल चुका था।

हुआ यह था कि सुमित्रा के शरीर में धँसकर अनिरुद्ध रोने लगा था। साथी को दूर कहीं अकेला छोड़ देना वाली रुलाई नहीं थी। उनका संबंध इतना नया और समझदार था कि अपेक्षाओं का स्वर अभी उठना बाक़ी था। वह अपने परिवार के लिए भी नहीं रो रहा था, जिसे बिन बताए वह यहाँ अपनी नई दुनिया में पड़ा हुआ था। नहीं, उसकी रुलाई प्रेम की कला को भूलते जाने की लाचारी से उपजी थी।

‘रिद्म’ से भटक जाने की बात शायद सुमित्रा समझ रही होगी कि अगले दिनों में उसने अनिरुद्ध में एक नितांत नया पुरुष काढ़ दिया था।

और वह भलेमानुष, कलाकार बना फिरने वाला, चार लगातार दिनों तक घर से बिन बताए बाहर रहा था। वह अगर चाहता, तब मोबाइल से एक संदेश भेज सकता था। लेकिन शायद अबोले की स्थिति में वह मोबाइल से भेजे गए संदेश को भी संवाद समझता हो और ऐसा कोई भी संदेश भेजते ही यह मान लिया जाएगा कि बातचीत की शुरुआत उसने की, अनिरुद्ध ने कोई संदेश या फ़ोन किया ही नहीं। जिस बेटी के लिए वह रात-दिन की यह कुत्तेगिरी वाले नौकरी कर रहा था, उसकी याद तक भी शायद उसे नहीं आई थी।

तारकेश की धीमी आवाज़ उसे स्मृतिलोक से खींचकर यहाँ जाँच समिति के सामने लाई थी, “आप कुछ कहेंगे नहीं, तब मान लिया जाएगा कि प्रबंधकों और संपादकों के अपमान का यह तरीक़ा आपका अपना था।”

अनिरुद्ध : “यह दवाब मुझे परेशान कर रहा है। मैं कैसे कुछ भी कह दूँ, जब मेरी कोई मंशा नहीं थी।”

शिव शुक्ल : “कितना झूठा है रे तू। अभी मैं बीसियों ऐसे उपसंपादक और संवाददाता तुम्हारे सामने खड़ा कर सकता हूँ, जिसके सामने तुमने और तुम्हारे साथियों ने चुस्की ले-लेकर इन चित्रों की सप्रसंग व्याख्या की होगी। बताओ, तुमने राजेश के कहने पर सीईओ के लिए जूते वाला चित्र बनाया था या नहीं? राजेश ने मुझे वजह भी बताई है कि उसके बच्चे का इलाज कराने में कंपनी ने सहयोग नहीं किया था, उन्हीं दिनों की घटना है। कंपनी की अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन तुम कौन होते हो अधिकारियों को जूते मारने वाले?”

अनिरुद्ध : “मैंने किसी को जूता नहीं मारा है”

शिव शुक्ल : “यह जो जूते की तस्वीर और अधिकारियों से मिलता-जुलता रेखांकन बनाते फिरे हो, यह उससे कम भी नहीं है।”

अनिरुद्ध : “आप मेरे ख़िलाफ़ कुछ फैसला लेना चाहते हों तो बिना किसी बहाने के भी ले सकते हैं।”

शुभ्रा : “तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें यहाँ से भगाने के आदेश पर तुम्हारा हस्ताक्षर लेंगे।”

अनिरुद्ध (हाथ जोड़ने की मुद्रा में) : “मैडम, प्लीज़। ऐसे शब्द सबके पास होते हैं। आप नाहक अपमान कर रही हैं। इस कंपनी को मैंने अपने बेशक़ीमती आठ वर्ष दिए हैं, आपको आए महज छह महीने हुए हैं। न सही कर्मचारी, पर बतौर मनुष्य तो बेहतर शब्दों का अधिकारी हूँ ही।”

तारकेश : “मैं आपके साथ हूँ अनिरुद्ध बाबू। आप बस उन लोगों के नाम बता दीजिए, जिनके कहने पर आपने ये चित्र बनाए हैं। मैं प्रबंधन से दरख़्वास्त करूँगा कि आपको कोई सज़ा न हो।”

अनिरुद्ध : “सर, आपको क्यों लगता है कि मैं किसी से पूछकर चित्र बनाऊँगा।”

तारकेश : “यह तो सुमित्रा होती तब बतलाती।”

अनिरुद्ध ठिठका। चुप हो गया। जाँच समिति का बाहर में जो नाम है, उससे उलट ये लोग किसी गुंडे की तरह पेश आ रहे थे, गुंडे जो ब्लैकमेलिंग और अपमानित करने का उस्ताद हो। वह नहीं चाहता था कि सुमित्रा या किसी भी साथी का नाम आए। वह अपनी नौकरी बचाना चाहता था, हरगिज़ बचाना चाहता था, लेकिन इस क़ीमत पर नहीं कि किसी दूसरे पर सारा दोष थोप जाए।

अनिरुद्ध ने देखा कि उस दिन के अख़बार को पूरी तरह मोड़कर शुभ्रा ने डंडे का स्वरूप दे दिया था और उससे वे सारी कतरने उसकी तरफ़ धकेल रही हैं। बीसियों चित्र थे जिनमें प्रतीक स्वरूप जूतों से कोई-न-कोई पीटा जा रहा था। इस मीडिया घराने का हर अधिकारी किसी-न-किसी अधीनस्थ को तंग करता था। शक्ति का खेल कुछ ऐसा था कि हो सकता है, अधिकारियों में भी कोई होड़ हो। हो सकता है, वे आपस में बातें करते हों कि कौन अपने अधीनस्थों के प्रति किस क़दर कठोर हो। उस बातचीत में निर्दोष साबित हो जाना ही जैसे कोई अपराध हो। इसलिए हर नए दिन वे संपादक और प्रबंधक अपने मातहतों को प्रताड़ित करने के नए प्रबंधकीय और व्यक्तिगत तरीक़े ईजाद करते हों।

एक वक़्त तो ऐसा आया था कि लोग अनिरुद्ध के पास आते ही इसलिए थे, ताकि बता सकें, किस अधिकारी या संपादक ने उससे कैसी बदसलूकी की और उसके ख़िलाफ़ कैसा जूता बनाया जाना चाहिए। सुमित्रा के जीवन में आने से पहले उसकी अपनी नज़र में भी अपनी हैसियत महज एक चित्रकार की थी, जो दूसरों की लिखी कहानियों, आवरण कथाओं, समसामयिक ख़बरों के आधार पर रेखांकन किया करता था। अब स्थिति दूसरी होती जा रही थी। दूसरे जब उसे अपना दुख, अपना अपमान सुनाते; तब जूते का चित्र बनाना अपनी ज़िम्मेदारी लगती थी। सनोज को जब इसलिए परेशान किया जा रहा था कि उसने शिव शुक्ल के कहे अनुसार एक व्यवसायी को तंग करने और उसके ख़िलाफ़ लिखने से मना कर दिया था, तब अनिरुद्ध के पास वह आया था। राजेश को जब इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा था क्योंकि बीसियों वर्ष नौकरी करते हुए हो गए थे और मामूली बढ़ोत्तरी के बाद भी उनकी तनख़्वाह प्रबंधन को खटकने लगी थी, तब वे अनिरुद्ध के पास आए थे। उसका हाथ पकड़कर रोने लगे थे, कई बार कहा था, दोनों बेटे और बड़ी बेटी अभी अपनी आधी-अधूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, मेरी नौकरी गई तब पूरा परिवार बेरोज़गार हो जाएगा। उस बार अनिरुद्ध ने शिद्दत से चाहा था कि काश उसका बनाया जूते का चित्र जब प्रबंधकों तक पहुँचे तब भीगे जूते में बदल जाए। ऐसी अनेक स्मृतियाँ उसके मन की सांकल बजा रही थीं, लेकिन जाँच समिति के सवाल के कारण सहम जा रही थीं।

शुभ्रा की आवाज़ उस तक आ रही थी, जिसमें वह शायद एक-एक चित्र का वर्णन पूछ रही थी कि कौन-सा चित्र किसके ख़िलाफ़ बनाया गया है और किसकी शह पर बनाया गया है। लेकिन वह स्मृतियों के दूसरे धारे तक जा पहुँचा था, जहाँ इन जूतों से अलग एक तस्वीर उसके बटुए में पड़ी थी। वह उस तस्वीर को निकाल कर एक बार देखना चाहता था, लेकिन उसे भी वह स्मृतियों में देखना ही मुनासिब समझा।

उनदिनों वह तीन-तीन, चार-चार दिनों तक सुमित्रा के कमरे पर रुकने लगा था। एक अबोला यहाँ भी पसर रहा था, लेकिन वह अतिशय प्रेम से उपजा था। सुमित्रा के पास अपना लैपटॉप था और प्रेम के विलक्षण क्षणों के बाद वह गाने सुनना पसंद करती थी। महाशय अनिरुद्ध सोना पसंद करते थे, लेकिन सो न पाने की स्थिति में कुछ-न-कुछ पढ़ते रहते थे।

उस अभागे दिन सुमित्रा ईयरफ़ोन पर गाना सुन रही थी। वह नींद में जा चुका था कि सुमित्रा ने एक सिरा उसके कान में लगा दिया। गाना तेज़ गति का था लेकिन सुरीला था। ‘तुझमें नशा है तू बिल्कुल अफ़ीमे। धीमे-धीमे-धीमे-धीमे।’ गाने का प्रभाव था या सुंदर प्रेम की स्वप्निल स्मृति कि करवट बदलते हुए, सुमित्रा को अँकवार में कसते हुए अनिरुद्ध बोल पड़ा था, “मेरी बेटी को यह गाना बहुत पसंद है।”

अगले कुछ पलों तक गाना बजता रहा। सुमित्रा ने फिर ईयरफ़ोन किनारे रखा और पूछा, “अभी क्या कहा था।”

अनिरुद्ध भाँप चुका था। अगले कुछ पलों तक जो गाना बजता रहा, उसमें वह यही सोचता रहा कि काश सुमित्रा ने उसे सुना ही न हो। वह अपने जीवन के बारे में सुमित्रा को बताना चाहता था, लेकिन हर मौक़े वह किसी अनहोनी से डरता था। जवाब दिया, “इन बातों का कोई मतलब है क्या।”

सुमित्रा अपने दोनों हाथों से अनिरुद्ध को दूर कर रही थी, कुछ इस तरह जैसे कोई माँ दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को बड़े जतन से अलग करती है। उसकी उँगलियों, पंजों और मन को अब भी कोई उम्मीद रही होगी शायद इसलिए। दुबारा पूछा, “बताया क्यों नहीं।”

अनिरुद्ध ने सुमित्रा को वापस अपने भीतर समेटना चाहा। ऐसे जैसे बाहों के दायरे में आते ही प्रेम अपनी शक्ति पा जाएगा। ऐसे जैसे समाज द्वारा तय दायरों के मायने बदल जाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि घोखे का जो एहसास सुमित्रा को चींथ रहा होगा, वह उससे परे हो जाएगा। सुलझा हुआ उनका प्रेम उनके बीच के ताप को झरने नहीं देगा। उसने कहा था, “प्लीज़।”

इसका जवाब सुमित्रा ने नफ़रत से भरे थप्पड़ से दिया। चटाक की चोट उस माहौल में उभर आई थी। अनिरुद्ध देखता रहा था। उसने अपना हाथ भी उस गाल तक ले जाना भी गवारा न समझा था। सुमित्रा—जो अमूमन बिस्तर पर रहते हुए ही कपड़े पहनती थी—ने उस दिन एक पल में बिस्तर छोड़ दिया था और जैसे संकोच भी छोड़ दिया हो कि अनिरुद्ध देखता रहा और वो कपड़े पहनती रही थी।

वह कुर्सी पर बैठी थी, जब बिखरे सारे सिरे जोड़ने की कोशिश में अनिरुद्ध उस तक गया था। अनिरुद्ध के हाथ उसे छू पाते इससे पहले ही सुमित्रा ने अनिरुद्ध को बाहर का रास्ता दिखाया था और कहा था, “गेट आउट।”

अनिरुद्ध रात के दो बजे अपमान के गट्ठरों और धोखे का बोझ लादे अपने उसी घर की ओर लौट आया था, जहाँ न आने की सूरत में वह संदेश तक नहीं भेज पाता था।

उसे याद है, अगले कुछ दिनों तक वह दफ़्तर नहीं गया था। घर पर पड़ा रहता। उसके लिए भी यह विचार अजीब था कि चालीस को छूता कोई व्यक्ति प्रेम के अवशेष से इस तरह खंडित हो जाएगा। मन आता था कि भागकर सुमित्रा तक जाए। उसके साथ रहने के लिए नहीं, वह शायद संभव न हो, लेकिन यह कहने के लिए कि वह कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। तीसरे दिन उन-उन जगहों पर अकेला गया, जहाँ वे साथ जाया करते थे। कोई उम्मीद रही होगी।

उस दरमियान घर पर ठिठका हुआ, वह बच्ची को स्कूल जाते देखता। पत्नी को चुप रहते देखता, काम करते देखता था। दूसरे दिन उसने काम में हाथ बटाना शुरू किया था और काम पर न जाने के तीसरे दिन उसने अपनी पत्नी को नाम से पुकारा था : “भैरवी।”

अगर नौकरी की ज़रूरत न होती, तब वह दफ़्तर कभी वापस नहीं लौटता लेकिन लौटना पड़ा था। अपने दुचीतेपन में वह दोनों ही सूरते नहीं चाहता था : सुमित्रा से सामना होना भी और नहीं होना भी। जब दफ़्तर पहुँचा था, तब वह नहीं आई थी; लेकिन एक चित्र उसका इंतज़ार कर रहा था। वह चित्र इतना ख़राब बना था कि अगर बनाने वाले की मंशा उस पर ज़ाहिर न होती, तब वह कभी नहीं समझ सकता था कि जूते का चित्र है। उसने सचमुच वह चित्र उठाकर अपने चेहरे पर लगा लिया था, जैसे प्रेम की आख़िरी कोई शर्त रखनी हो। उसे अपने बीच के नाज़ुकी के प्रतीक के बतौर अनिरुद्ध ने उस काग़ज़ को मोड़कर अपने लगभग ख़ाली बटुए में रख लिया था।

ऐसा नहीं कि अनिरुद्ध की कोशिशों में कोई कमी थी, अपना पक्ष रखने और रूठी सुमित्रा, दुखी सुमित्रा को मनाने की उसने हज़ार-हा कोशिशें कीं, लेकिन सुमित्रा भीतर तक बिंध गई थी। एक दिन जब अनिरुद्ध उसकी मेज़ तक गया था, तब उसने कड़क इशारों में दूर चले जाने के लिए कहा था। वह चाहती तो अपने इशारे को आवाज़ की शक्ल पहना सकती थी, लेकिन वह जो उनके बीच एक अटूट-सा कुछ बीता, वह आवाज़ उस कुछ का अपमान होता।

पंद्रहियन बीता होगा कि एक दिन सुमित्रा ख़ुद अनिरुद्ध के मेज़ तक आई थी। आई और मुस्कुराती रही थी। अनिरुद्ध अवाक् की अपनी स्थिति को सँभालना चाहता था। सुमित्रा ने कहा था, “दिल्ली तो छुड़ा दिया चित्रकारजी, विदा करने नहीं आएँगे?”

अनिरुद्ध को लगा था कि वह रो पड़ेगा, लेकिन सँभाला, इतना भर कह सका था, “तुम यह ग़लती न करो, तुम्हारे सामने भविष्य का ऊँचा मैदान है, मैं यह जगह छोड़ देता हूँ।”

हँसते हुए सुमित्रा ने दो बाते कहीं थी, “मैं भी अच्छी चित्रकारी कर लेती हूँ न” और “कल दोपहर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से जा रही हूँ।”

वह अगला दिन आँसुओं का सैलाब लेकर आया था। अनिरुद्ध, सुमित्रा से पहले ही स्टेशन पर पहुँचकर इंतज़ार कर रहा था। धूप में चलती हुई, जब सुमित्रा उस तक आई—तब वह यों मुस्कुराई थी, जैसे अनिरुद्ध के आने से वह ख़ुश हो, ‘अनिरुद्ध आएगा’ यह जैसे वह जानती थी।

दोपहर की धूप उनके अवश्यंभावी विछोह की भाँति जलने लगी थी। गाड़ी के छूटने तक, वे दोनों एक-दूसरे की चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे; इसलिए सुमित्रा ने अपने ईयरफ़ोन का बायाँ प्लग अनिरुद्ध के कान में लगा दिया था। गाना वही था : ‘तुझमें नशा है बिल्कुल अफ़ीमें/ धीमे-धीमे-धीमे-धीमे…’ अनिरुद्ध सिसकने लगा था। उसकी रुलाई हिचकियों का बदशक्ल रूप ले चुकी थी।

जब रेलगाड़ी ने इनके रोने की आवाज़ सुनी होगी, तब उसने चल पड़ने की आख़िरी सिटी बजा दी थी। रेलगाड़ी सरकने लगी थी और इधर सुमित्रा को गले लगाकर अनिरुद्ध लगातार रोते हुए कहे जा रहा था, “मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना।” सुमित्रा माफ़ी की हर दरख़्वास्त के जवाब में इतना भर कहती रही थी, “अरे!” “अरे!” “अरे!”

जब रेलगाड़ी सुमित्रा को अपने साथ लेकर चली गई थी, तब भी अनिरुद्ध की आँखों में इतने आँसू थे कि उसे प्लेटफ़ॉर्म नहीं सूझ रहा था, दफ़्तर का रास्ता, वहाँ जाने वाली बसें नहीं दीख रही थी। ज़िंदगी का रास्ता तो उसे कभी स्पष्ट नहीं था।

उन आँसुओं की स्मृति इतनी गझिन थी कि यहाँ जाँच समिति के सामने भी अनिरुद्ध की आँखें भर आई थी। यहाँ जो कुछ हुआ, अगर वह तारकेश के शब्दों में हुआ होता, तब शायद अनिरुद्ध के ज़िंदगी का मुहाना किसी और करवट बदलता; लेकिन हुआ यह कि संपादक शिव शुक्ल ने अतिआत्मविश्वास और कमज़र्फ़ी से लबरेज़ होकर कहा था, “नौकरी छूटने का डर आँखों में उतर आया है। शुरुआत में तो लग रहा था कि बड़े साहसी हो। बता क्यों नहीं देते कि जूते का चित्र किसके कहने पर बना रहे थे और क्यों?”

अनिरुद्ध बेकाबू होकर अपने आँसुओं पर काबू पाना चाहता था। वह अपनी स्मृतियों को कोस रहा था, जो बार-बार उसे खींचकर जीवन के चंद उजले दिनों की तरफ़ लिए जा रही थी।

तारकेश—जो अब तक एच. आर. मैनेजर की अपनी पदवी के धर्म को कृत्रिमता से निभा रहा था—ने आड़े प्रश्न को सीधा किया। अच्छाई का उसका झूठा आचरण अपनी कलई से बाहर निकलना चाहता था। किसी का नाम उजागर न होता देख, प्रबंधन को मिलने वाली निराशा के पुट में कहने लगा था, “आप ख़ामख़ाँ अड़ियल रुख़ अपना रहे हैं मिस्टर… जो भी आप हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से लोग आपके साथ इस साजिश में शामिल हैं। हम नहीं चाहते कि आगे से कोई घटना इस आशय की घटे जिसमें कर्मचारी अपने अधिकारियों का अपमान, सच में या प्रतीकों के माध्यम से कर सकें।”

अनिरुद्ध ने अपने रुँधे कंठ पर काबू पा लिया था। एकबार फिर तय किया कि मन में चाहें जो ख़याल घुमड़ रहे हों, उसे कोशिश यही करनी है कि नौकरी बच जाए। इसलिए उसने विनम्रता और अनभिज्ञता का दामन थामें रखा था। लेकिन साथ ही वह, यह नहीं चाहता था कि किसी सहकर्मी का नाम लेना पड़े। टूट जो होनी थी, अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि उसकी तरफ़ से हो। वह अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को देखते हुए जान रहा था कि नौकरी सबको चाहिए थी, इसलिए लोग इस पत्रिका से जुड़े हुए थे। उसने कहा, “आपलोगों को ग़लत सूचना मिली है। जूते के चित्र मैंने वहीं बनाए हैं, जहाँ ज़रूरत समझा है।”

शुभ्रा : “हमें जूते मारने की ज़रूरत?”

अनिरुद्ध (विहँसते हुए): “अरे मैडम, आप तो नई-नई आई हैं। …(थोड़ा रुककर, अपने जवाब को तौलते हुए कि कहीं पुराने घाघ इसे पकड़ न लें)… यहाँ माहौल इस तरह से ख़राब नहीं हैं।”

तारकेश : “मारना ही था तो सच के जूते मार लेते।”

इस प्रश्न का जवाब वह इसलिए भी दे सकता था क्योंकि अतीत में दे चुका था, लेकिन यहाँ चुप रहना मुनासिब था। जब सुमित्रा के कमरे पर उसका टिकना शुरू हुआ था, तब वह अक्सर जूते के चित्र से जूते मारने के एहसास पर बात करती थी। उसने ही पूछा था, “बेहतर होता कि हम सच का जूता मारते।” इसके जवाब में अनिरुद्ध ने अपनी आत्मा की तरफ़ करवट फेरते हुए कहा था, “समय बदलने के साथ हथियारों की मियाद भी बदलती थी। अब जूते मारना भी प्रचार का हिस्सा हो गया है क्योंकि जूते जिस पर उछाले जाएँगे, उसकी जेब में सत्ता और पुलिस है। हो सकता है कि जूता उन तक पहुँचे भी नहीं, लेकिन उसे फेंकने वाला भीड़ का, पुलिस का शिकार हो जाएगा। शक्तिशाली लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, उन पर जूते चलें, इसलिए भी हमें सच के जूते नहीं मारने चाहिए। हाँ, जिस दिन पुलिस या उससे बड़े अपराधी तुम्हारे पक्ष में हो जाएँ, उस दिन तुम बेख़ौफ़ जूते चलाना।” इस जवाब के जवाब में सुमित्रा ने कहा था, “और हाँ, उनको मारने में जूते भी गंदे हो जाएँगे।” इस जवाब के जवाब पर अनिरुद्ध देर तक हँसता रहा था।

तारकेश के प्रश्न का जवाब क्योंकि वह मन-ही-मन दे रहा था, इसलिए अनिरुद्ध की चुप्पी जाँच समिति पर ज़ाहिर नहीं हो रही थी। शुभ्रा ने कहा, “यह सुधरने वाला नहीं लगता।” शिव ने कहा, “नाम बता दे भाई। जब दस लोग बाहर का रास्ता दिखाए जाएँगे, तब सबको समझ में आएगा कि अपने अधिकारियों को जूते दिखाने का क्या मतलब होता है।”

अनिरुद्ध धीरे-धीरे ख़ुद को चिकने घड़े में तब्दील कर रहा था, और कोशिश कर रहा था कि किसी भी अपमान के सम्मुख वह ख़ुद को थामे, बेरोक न हो जाए। लेकिन सर्वाधिक मानवीय दिखने वाले तारकेश ने जब अपनी बातों से आख़िरी चोट मारी, तब वह मन के गहरे कोने तक हिल गया था। घबरा गया था। मानवीयता की मिसाल और बुद्ध की तरह हर हमेशा मुस्कुराने वाले विनम्रता की प्रतिमूर्ति तारकेश ने कहा, “तुम शायद समझ नहीं रहे। अगर तुम नाम बता देते हो, तब हम महज तुम्हारे इस्तीफ़े से काम चला लेंगे; लेकिन अगर दस से कम एक भी नाम बताए, तब हम तुम्हें नौकरी से निकालेंगे और काग़ज़ों पर इस तरह दाग़दार कर निकालेंगे कि कम-से-कम दिल्ली में तो कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। अब आई बात समझ में?”

अनिरुद्ध समझ रहा था। आगामी कल का ख़याल उसके साहस को तोड़ रहा था। अपने साथियों से धोखेबाज़ी का ख़याल उसकी आत्मा को लेकर गहरे कहीं झूल जा रहा था। उसने अस्फुट-सी आवाज़ में कहना जारी रखा, “आठ वर्ष कंपनी को दिए हैं। चित्रों का ग़लत मतलब निकाला जा रहा है। मेरे पास एक महीने तक जीने-खाने जितनी भी बचत नहीं है। उन चित्रों को चित्र की तरह देखा जाए।” धीरे-धीरे उसकी आवाज़ काँपने लगी थी। उसके शब्द इस तरह हिल-डुल रहे थे, जैसे ख़ुद को कुछ नया अर्थ देना चाहते हों। नौकरी बचाए रखने की लचारी ने उसका मनुष्य होना उससे छीन लिया था।

शुभ्रा : “यानी तुम नाम नहीं बताओगे।”

अनिरुद्ध : “किनके?”

शिव : “चलो, अब तुम बाहर जाओ। वहीं इंतज़ार करो।”

जाँच समिति की मुश्किल यह थी कि कौन-सा आरोप मढ़ा जाए? चित्रों के जरिये जूते मारने का आरोप ही वाजिब था, लेकिन उसकी मुश्किल यह थी कि कहीं नौकरी से निकालने का आदेश-पत्र किसी के हाथ लग गया, तब बाहर की दुनिया में जाते ही उनकी जगहँसाई होती। बीसियों मिनट बीत जाने के बाद अपनी अक्षमता से आजिज़ आकर जाँच समिति इस बात पर एकमत हुई कि जाँच में असहयोग का आरोप मुफ़ीद रहेगा।

‘जाँच समिति से असहयोग’ के आरोप के बाद, वे तीनों चाहते थे कि आज का काम कल पर मुल्तवी किया जाए। उन्होंने तय किया कि आदेश कल जारी करेंगे। अपने काग़ज़ों को समेटने के क्रम में शिव की निगाह बाहर गई, जहाँ उसने देखा कि होर्डिंग अपने साप्ताहिक नियमानुसार बदली जा रही है। होर्डिंग के तन जाने तक वे तीनों देखते रहे। अनिरुद्ध की क़िस्मत इतनी ख़राब थी कि उसी समय शिव की निगाह बग़ल के होर्डिंग पर चली गई। ख़ुद तो देखा ही देखा, लेकिन अवचेतन की न जाने किस रस्सी से खींचकर उसने शुभ्रा और तारकेश का ध्यान भी उस होर्डिंग पर दिला दिया।

जूता बनाने वाली की कंपनी का विज्ञापन बता रहा था कि कपड़ों और रेक्सीन के जूतों के इस दौर में भी चमड़े के जूतों का अपना विशेष स्थान बरकरार है। एक बहुत बड़ा-सा काला जूता चित्र में दिख रहा था। उसके मजबूत और किंचित चमकते तल्ले की दिशा अपनी तरफ़ देखकर शुभ्रा ने तय कर लिया था कि आदेश पत्र लिखने का काम कल पर नहीं छोडना चाहिए और अपना लैपटॉप फिर से चालू कर लिया। शिव और तारकेश ने अलबत्ता एक साथ एक ही शब्द कहा था और दोनों चौंक गए थे कि क्या दोनों के मन में अपने कर्मचारियों के लिए एक ही ख़याल बसते हैं? और यह भी कहीं वे अपने मनबढ़पने में अपनी ही मुश्किल तो नहीं बढ़ा गए?

उन्होंने कहा था, “हरामज़ादा।”

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

24 मार्च 2025

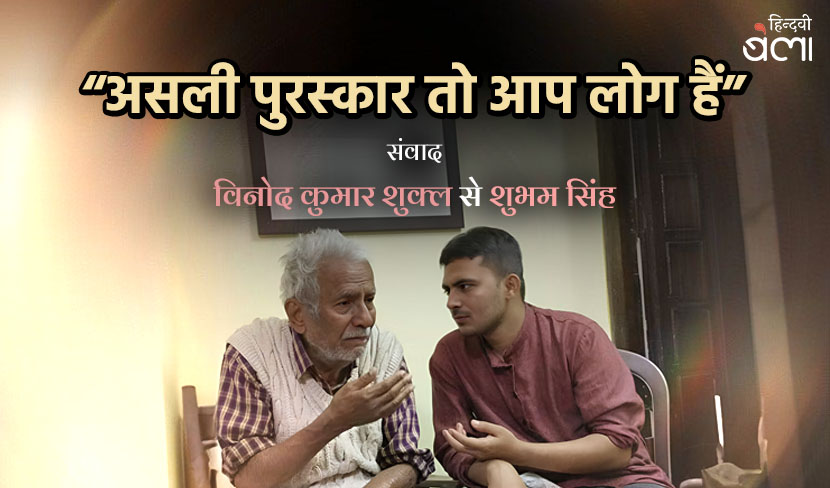

“असली पुरस्कार तो आप लोग हैं”

समादृत कवि-कथाकार विनोद कुमार शुक्ल 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। वर्ष 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना ह

09 मार्च 2025

रविवासरीय : 3.0 : ‘चारों ओर अब फूल ही फूल हैं, क्या गिनते हो दाग़ों को...’

• इधर एक वक़्त बाद विनोद कुमार शुक्ल [विकुशु] की तरफ़ लौटना हुआ। उनकी कविताओं के नवीनतम संग्रह ‘केवल जड़ें हैं’ और उन पर एकाग्र वृत्तचित्र ‘चार फूल हैं और दुनिया है’ से गुज़रना हुआ। गुज़रकर फिर लौटना हुआ।

26 मार्च 2025

प्रेम, लेखन, परिवार, मोह की 'एक कहानी यह भी'

साल 2006 में प्रकाशित ‘एक कहानी यह भी’ मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, लेकिन मन्नू भंडारी इसे आत्मकथा नहीं मानती थीं। वह अपनी आत्मकथा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट तौर पर लिखती हैं—‘‘यह मेरी आत्मकथा

19 मार्च 2025

व्यंग्य : अश्लील है समय! समय है अश्लील!

कुछ रोज़ पूर्व एक सज्जन व्यक्ति को मैंने कहते सुना, “रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना अश्लील हैं, क्योंकि वे दोनों अगम्यगमन (इन्सेस्ट) अथवा कौटुंबिक व्यभिचार पर मज़ाक़ करते हैं।” यह कहने वाले व्यक्ति का

10 मार्च 2025

‘गुनाहों का देवता’ से ‘रेत की मछली’ तक

हुए कुछ रोज़ किसी मित्र ने एक फ़ेसबुक लिंक भेजा। किसने भेजा यह तक याद नहीं। लिंक खोलने पर एक लंबा आलेख था—‘गुनाहों का देवता’, धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास की धज्जियाँ उड़ाता हुआ, चन्दर और उसके चरित