राजस्थान की रजत बूँदें

rajasthaan ki rajat bunden

नोट

प्रस्तुत पाठ एनसीईआरटी की कक्षा ग्यारहवीं के पाठ्यक्रम में शामिल है।

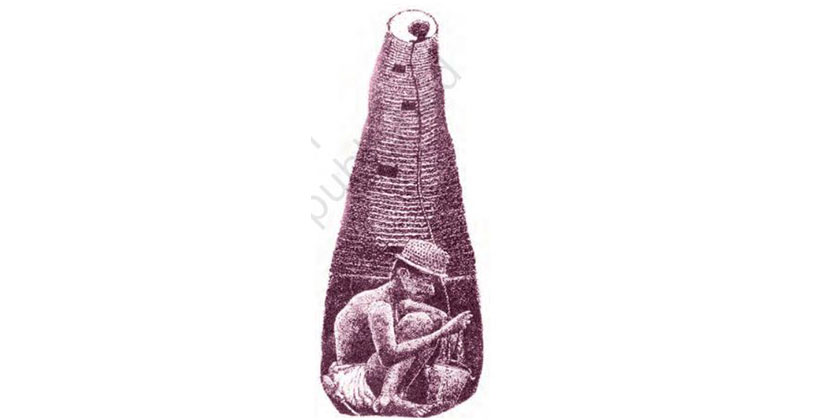

पसीने में तरबतर चेलवांजी कुंई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई तीस-पैंतीस हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुंई का व्यास, घेरा बहुत ही संकरा है। उखरूँ1 बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक-एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औज़ार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का।

कुंई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच-बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं इसलिए वे अपने सिर पर काँसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा-सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़-पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा।

चेलवांजी यानी चेजारो, कुंई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुंई को बना रहे हैं, वह भी कोई साधारण ढाँचा नहीं है। कुंई यानी बहुत ही छोटा-सा कुआँ। कुआँ पुंलिंग है, कुंई स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुंई की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुंइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है।

कुंई एक और अर्थ में कुएँ से बिलकुल अलग है। कुआँ भूजल को पाने के लिए बनता है पर कुंई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआँ जुड़ता है। कुंई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है—तब भी जब वर्षा ही नहीं होती! यानी कुंई में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। यह तो 'नेति-नेति' जैसा कुछ पेचीदा मामला है।

मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं-कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः दस-पंद्रह हाथ से पचास-साठ हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है, काफ़ी लंबी-चौड़ी है पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है।

ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएँ खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुँओं में पानी तो डेढ़-सौ, दो-सौ हाथ पर निकल ही आता है पर वह प्रायः खारा होता है। इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम 'बैठे' नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है।

यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि के रेतीले सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज़ पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है।

रेत के कण बहुत ही बारीक़ होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है, वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान ख़ाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आँगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है।

पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़तीं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ़ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ़ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है।

इस हिस्से में बरसी बूँद-बूँद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुंई बन जाए तो उसका पेट, उसकी ख़ाली जगह चारों तरफ़ रेत में समाई नमी को फिर से बूँदों में बदलती है। बूँद-बूँद रिसती है और कुंई में पानी जमा होने लगता है—खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी।

इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने ख़ूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित

किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बाँटा है।

पहला रूप है पालरपानी। यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा।

पानी का दूसरा रूप पातालपानी कहलाता है। यह वहीं भूजल है जो कुँओं में से निकाला जाता है।

पालरपानी और पातालपानी के बीच पानी का तीसरा रूप है, रेजाणीपानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाणी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि पाँच अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को पाँच अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाणीपानी खड़िया पट्टी के कारण पातालीपानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाणीपानी धीरे-धीरे नीचे जाकर पातालीपानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल, पातालीपानी खारा है तो रेजाणीपानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है।

इस विशिष्ट रेजाणीपानी को समेट सकने वाली कुंई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। चार-पाँच हाथ के व्यास की कुंई को तीस से साठ-पैंसठ हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊँचाई नापते हैं।

चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुंई का प्राण है। इसमें थोड़ी-सी भी चूक चेजारो के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी-थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके, धँसे नहीं।

बीस-पच्चीस हाथ की गहराई तक जाते-जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर-भर कर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है—मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुंई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुंई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी-किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुंई को रस्से से 'बाँधा' जाता है।

पहले दिन कुंई खोदने के साथ-साथ खींप2 नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाक़ी लोग खींप की घास से कोई तीन अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते-होते कुंई कोई दस हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा—इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वज़न डालता और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फँस कर मज़बूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आख़िरी छोर ऊपर रहता है।

अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बाँधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच-बीच में कहीं-कहीं चिनाई भी करते जाते हैं।

लगभग पाँच हाथ के व्यास की कुंई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ़ एक घेरा बनाने के लिए लगभग पंद्रह हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के आठ-दस लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई डेढ़ सौ हाथ हो जाती है। अब यदि तीस हाथ गहरी कुंई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बाँधना पड़े तो रस्से की लंबाई चार हज़ार हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुंई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है!

कहीं-कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही। लेकिन रेजाणीपानी है तो वहाँ भी कुंइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण (कैर), बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों3 से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है पर उम्दा या मध्यम दरजे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है।

लठ्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फँसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बाँधा जाता है। कहीं-कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बँधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे साँपणी भी कहते हैं।

नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की ख़ूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेजारों ऊपर आ जाते हैं।

कुंई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यों तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह-तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारो के साथ गाँव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आच प्रथा4 से उन्हें वर्ष-भर के तीज-त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग, भेंट दी जाती और फ़सल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ़ मज़दूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है।

कई जगहों पर चेजारो के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गाँवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों (अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत) के हाथों से सौ-दो-सौ बरस पहले बनी पार या कुंइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं।

कुंई का मुँह छोटा रखने के तीन बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूँदें बहुत धीरे-धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुंई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे दो-तीन घड़े भर सकें। कुंई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुंई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुंई में धीरे-धीरे रिस कर आ रहा पानी दो चार हाथ की ऊँचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुंई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुँह पर लोहे का वज़नी कड़ा बँधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वज़नी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है।

पिछले दौर में ऐसे कुछ गाँवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी हैं।

कुंई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुंई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा।

कुंई को, उसके पानी को साफ़ रखने के लिए उसे ढककर रखना ज़रूरी है। छोटे मुँह को ढँकना सरल होता है। हरेक कुंई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढँके मिलेंगे। कहीं-कहीं खस की टट्टी की तरह घास-फूस या छोटी-छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक-जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाक़ों में कई कुंइयों के ढक्कनों पर छोटे-छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुंई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी, चकरी पर भी लगाए जाते हैं।

कुंई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चकरी भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है। लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मज़बूत तने को काटकर, उसमें आर-पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुंई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ-वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है, पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वज़न खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है।

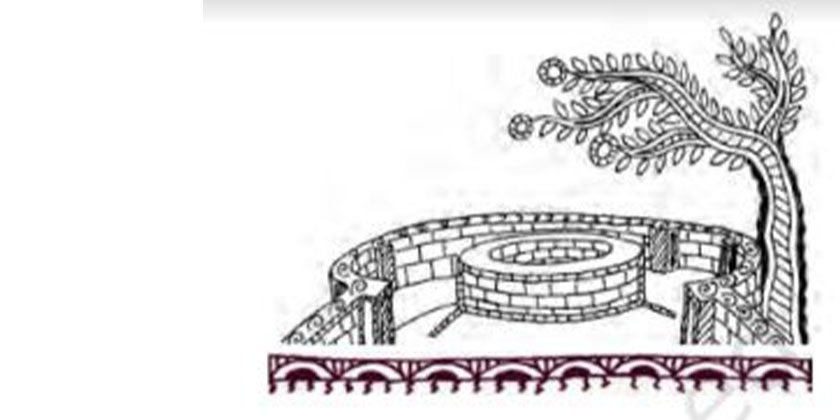

खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुज़रती है इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुंई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ़-सुथरे मैदान में तीस-चालीस कुंइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुंई। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी।

निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुंई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक की अपनी-अपनी कुंई है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक़ उसका अपना हक़ है। लेकिन कुंई जिस क्षेत्र में बनती है, वह गाँव-समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष-भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल- भर कुंइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुंई का अर्थ है, पहले से तय नमी का बँटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुंइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुंई के लिए अपनी स्वीकृति देता है।

हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्ग़ी की चिरपरिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुंई। इससे दिन भर में बस दो-तीन घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गाँव गोधूलि बेला में कुंइयों पर आता है। तब मेला-सा लग जाता है। गाँव से सटे मैदान में तीस-चालीस कुंइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। दो-तीन घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुंइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात-भर और अगले दिन-भर कुंइयाँ आराम करेंगी।

रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुंई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गाँव-गाँव में कुइयाँ-ही-कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गाँव खड़ेरों की ढाणी में तो एक सौ बीस कुंइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को छह-बीसी (छह गुणा बीस) के नाम से जानते थे। कहीं-कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गाँव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गाँवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार और सिरगु आलो पार।

अलग-अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग-अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल 'खड़ी' भी है।

और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुंई।

- पुस्तक : वितान (भाग- 1) (पृष्ठ 9)

- रचनाकार : अनुपम मिश्र

- प्रकाशन : एन.सी. ई.आर.टी

- संस्करण : 2006

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.

.JPG)